云南曲靖市爨宝子碑亭外景

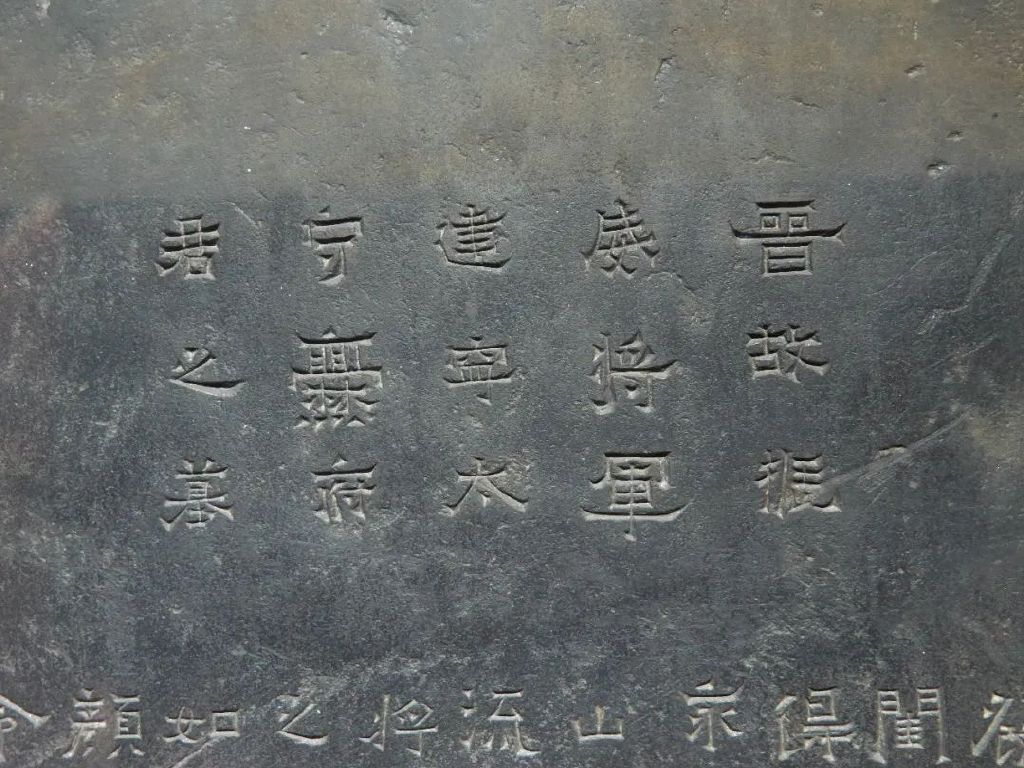

曲靖《爨宝子碑》,晋大亨四年(四〇五实为晋义熙元年)立,陆良《爨龙颜碑》,宋大明二年(四五八)立,莫友芝《宋元旧本书经眼录附录》记载“《爨龙颜碑》,刘宋碑版,金石家皆未之及,今唯传仕德此石耳,后晋《爨宝子》一石,五十四年在云南陆凉州。”叶昌炽《语石》之《总论各省石刻》一则云:“浙有《三老讳日记》,楚有《九真太守碑》,滇疆僻在南荒,而《二爨碑》,一晋一宋可傲中原,所稀有足为鸡足增辉。此外,闽粤诸省,隋以前无片石,贵州至前明始建行省,《汉卢丰碑》(即《吹角霸摩崖》)之外,不独无隋唐名迹(即宋元两朝亦无一字可著录),此则限于地也,《红崖》(指红崖天书)晚出,邹叔绩虽释为《殷高宗伐鬼方之碑》,荒远无征,难为典要。”南方碑刻较北方碑刻少,二爨碑一晋一宋,实为南滇碑刻之代表。

吴振棫《养吉斋馀录》中有对晋《爨宝子碑》中之年号考证的记载:“曲靖郡城南之七十里,有晋《爨宝子碑》,乾隆戊戌(一七七八)已出土,卧荒烟蔓草中,无过问者。滇南修《通志》时,访碑者未之见,近以修《南宁县志》,得是碑移至城中武侯祠。爬剔苔藓,完好可诵,碑书「大亨四年乙巳」,考晋安帝元兴元年(四〇二)壬寅曾改大亨,次年仍称元兴二年(四〇三),至乙巳改义熙元年。爨氏僻在荒裔,盖不知大亨年号未行,而仍遵用之耳。阮文达公见《爨龙颜碑》,以为滇南第一石。此碑在其前五十七年,文体字画又皆胜,惜不为公所见。”,阮元访得此碑,爨碑名声大显于世。金石学家对爨碑进行著录与考证,不逊于晚明士人的“载酒问其字”之热情,袁嘉谷《汉孟孝琚碑题跋》云“爨碑晋宋耀南滇,隶古还搜炎汉先。祔葬起攒宗□□考,故书窆下礼家笺。遗文半越三千岁,建武重推十二年。不是辅谋为主记,葩经何自识薪传。”碑中假借及别体字的使用现象也体现出爨碑之奇古,阮福对这一特殊用字现象也作了具体的考证说明,如:“‘大明’宋书作‘大明’”,盖孝武之大明,读如“太”也,称其是“彼时文字俗异,非《周易》有此异文。”此外,陆增祥校订的《金石续编》也做了详细的附识说明。有关爨碑异体、假借等字体的讨论,这里不展开论述。

有关爨龙颜其人,道光《大定府志》云“字士德,建宁同乐人。其先出于楚令尹子文,子文者……字子斑,文其谥也。周人以王父字为氏,故为斑氏,斑朗始迁于河东,班彪、斑固皆其裔也,汉末食菜于益州之爨邑,因氏焉遂为益州大姓。”明刘文征撰《天启滇志》卷之十四亦有爨龙颜的相关记载,云“宋累官龙骧将军镇蛮较尉宁州剌史,封邛都县侯。”有关爨宝子的文献记载,李慈铭《越缦堂文集》卷七《跋晋爨宝子碑》云:“君讳宝子,字宝子,建宁同乐人也,州主簿治中别驾,举秀才,本郡太守春秋廿五寝疾没官,爨氏晋宋间世守南宁,事无可纪。”

滇南有东、西二爨之地域的划分,咸丰《兴义府志》载:“西爨,则据今郡西之云南曲靖府地,明《一统志》云‘曲靖府梁爨瓒据其地,后分东、西二爨,而曲靖为西爨地。’”对爨姓由来、东西爨之地域界定,阮元之子阮福则考证精详,陆增祥校订《金石续编》辑录阮福跋云:“三国汉建兴二年(二二四),改益州郡,置建宁郡,晋置宁州建宁郡及同乐县,刘宋因之,当即今曲靖府地同乐县,其即陆凉州晋宁郡,当即今晋宁州云南府地也。爨姓始见《战国策》……唐书两爨蛮传自曲州靖州西南,昆川曲轭晋宁喻献安宁距龙和城,通谓之“西爨”。白蛮自弥鹿升麻二州,南至步头,谓之“东爨”,乌蛮今曲靖已,在云南省治之东,唐时谓之“西爨”。然则“东爨”当在今贵州兴义府、普安厅等地,即碑所云‘东西二境’。”

云南别有一种文字存在,“爨人”统治云南期间,可谓蛮书爨字满乾坤,爨字的使用曾在历史上显赫一时,有关爨字的记载,《云南通志》云:“唐阿隐居山谷,撰爨字,如蝌蚪。二年始成,字母一千八百四十号,曰《韪书》,爨人至今习之。《书史会要》云‘爨率子小草妍媚’,评者谓‘如细草浮春,闲花浮竹。’爨率子不知何人,或即传阿之书者乎。”晚清俞樾常与友人讨论爨字,其在《补自述诗》中云:“屋壁山岩孰讨论,蛮书爨字满乾坤。手题丁氏藏书录,笔墨中间有泪痕。”民国《龙陵县志》载“滇之西南旷远,多湿僰夷宅之种类,十风俗稍别,名号亦殊。《府志》摆夷字,大约习爨字而为之,汉时有纳垢猷之后,阿轲者为马龙州人,弃职隐山谷……有奇夷人,号为书祖。”

(文章择自2016年11期《中国书法》,《滇南“大小爨”及其拓本流传问题考述》 马其伟)

爨宝子碑全貌及保护状况

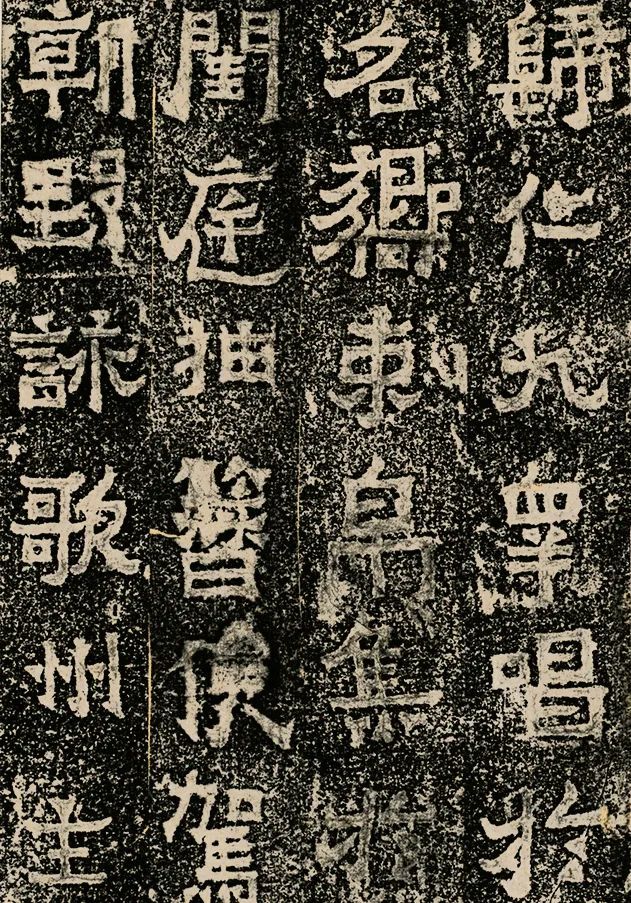

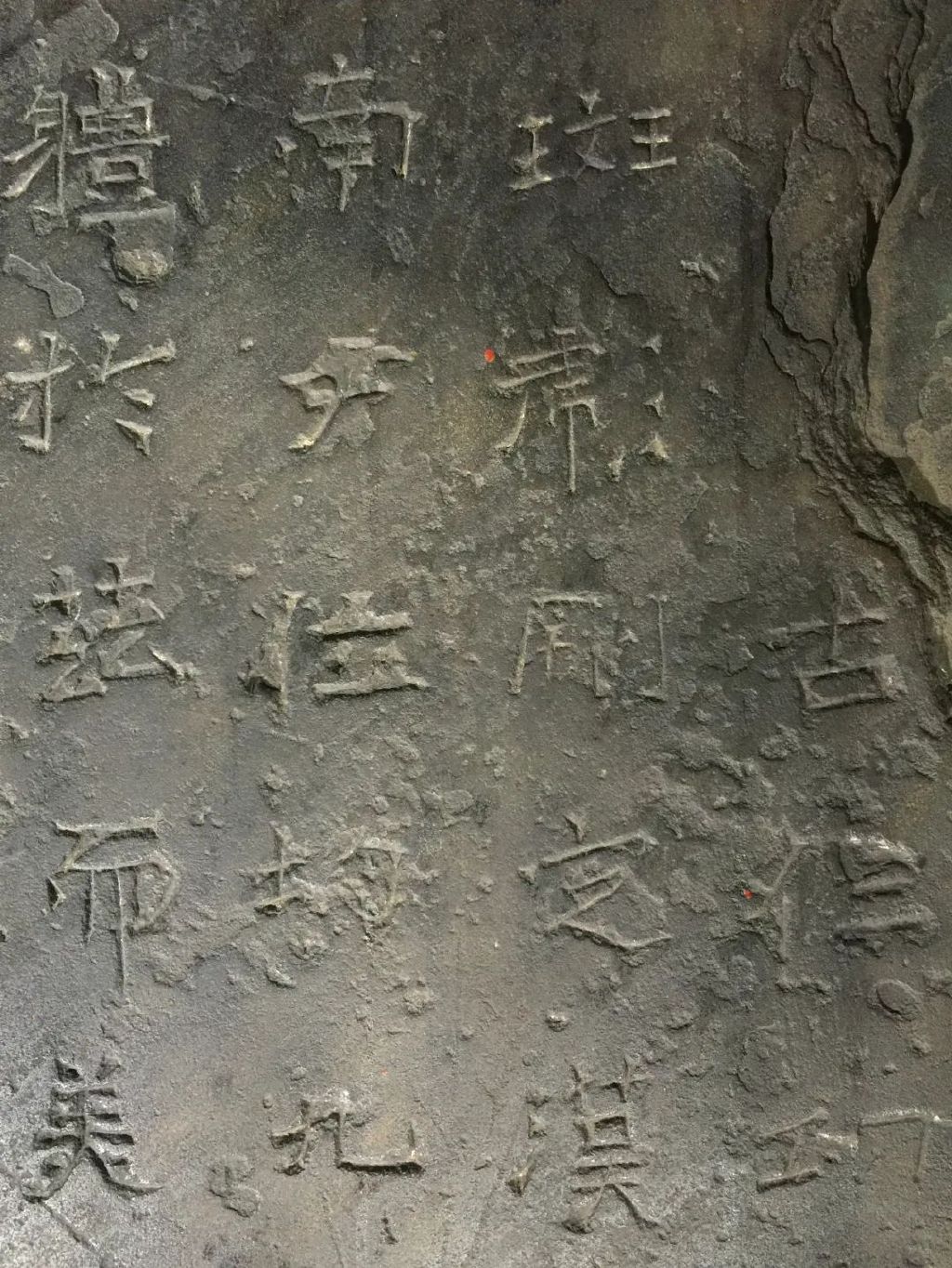

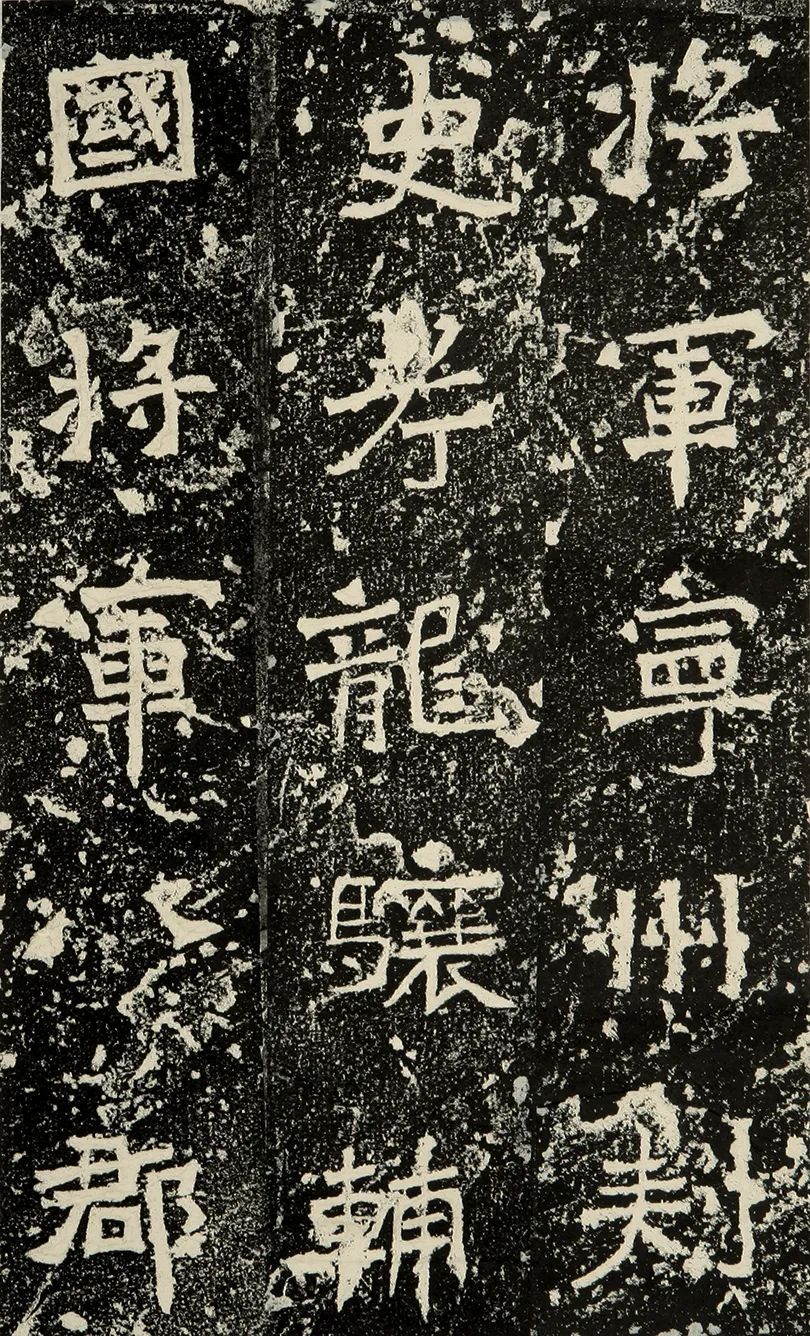

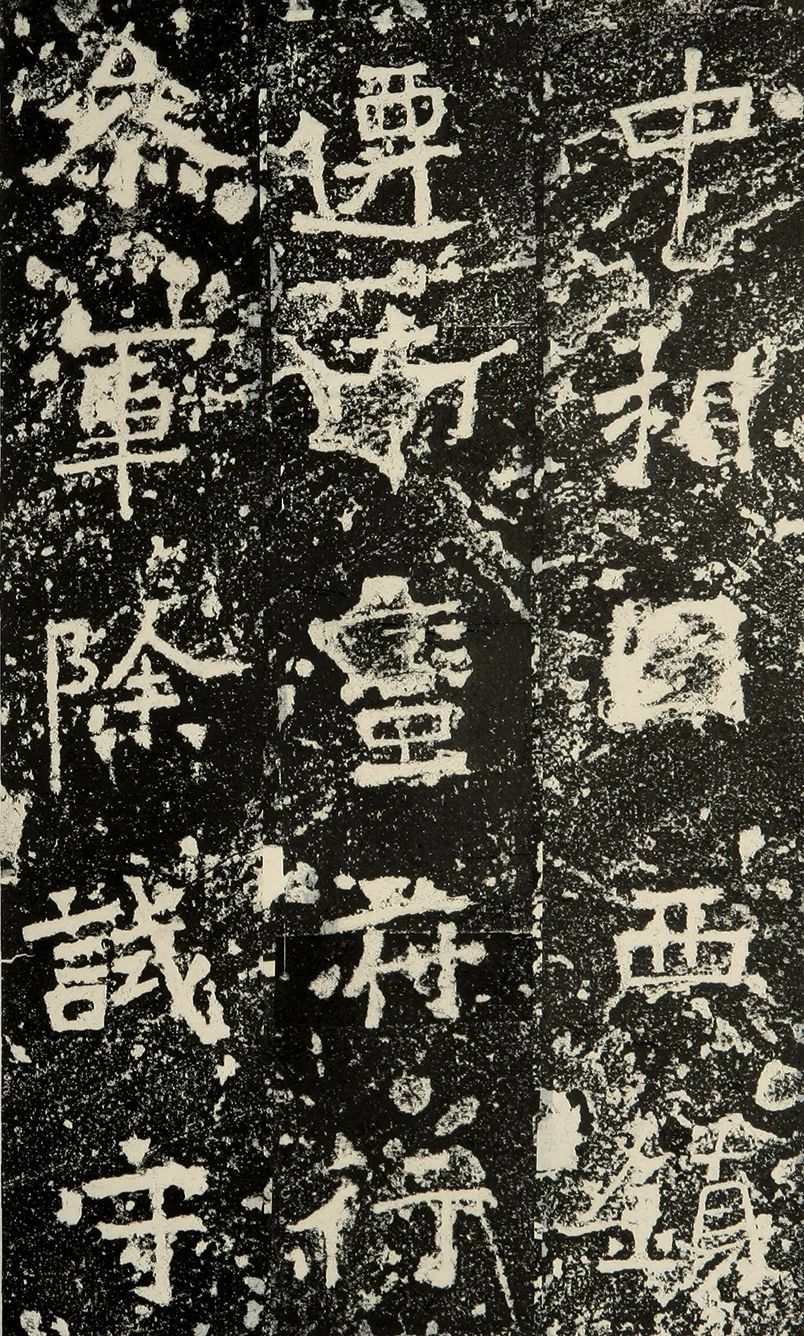

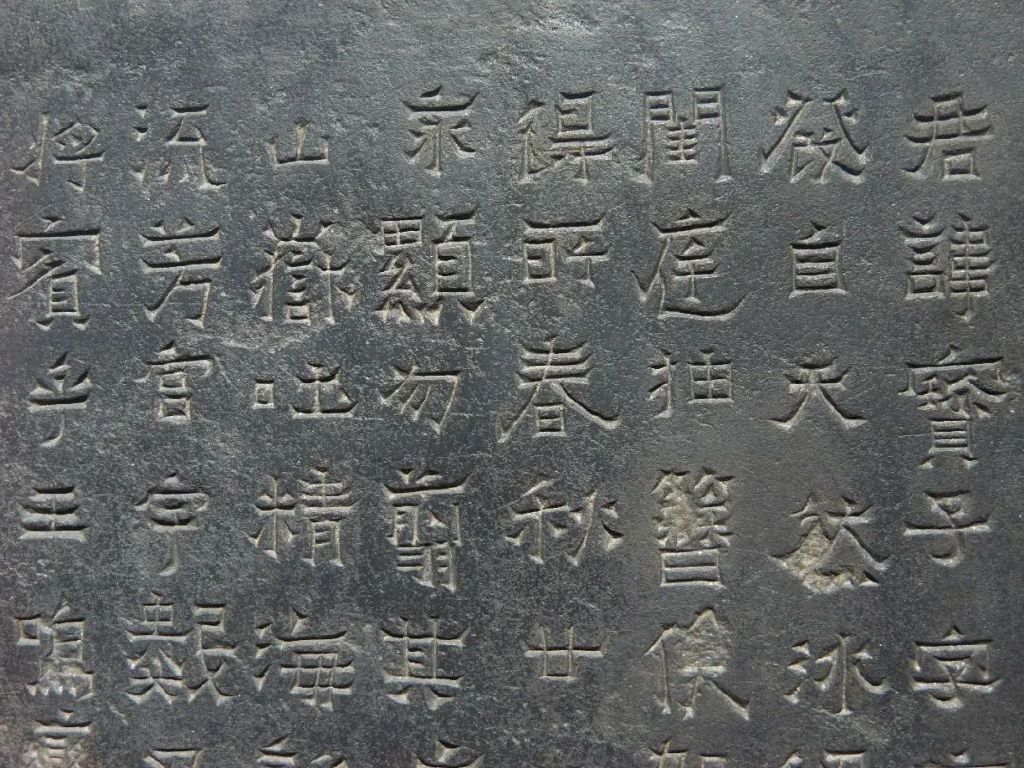

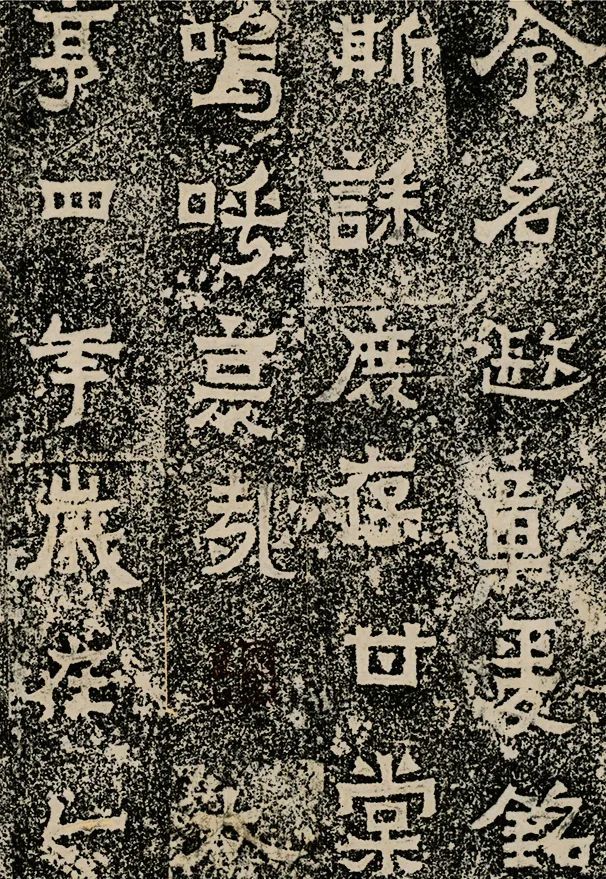

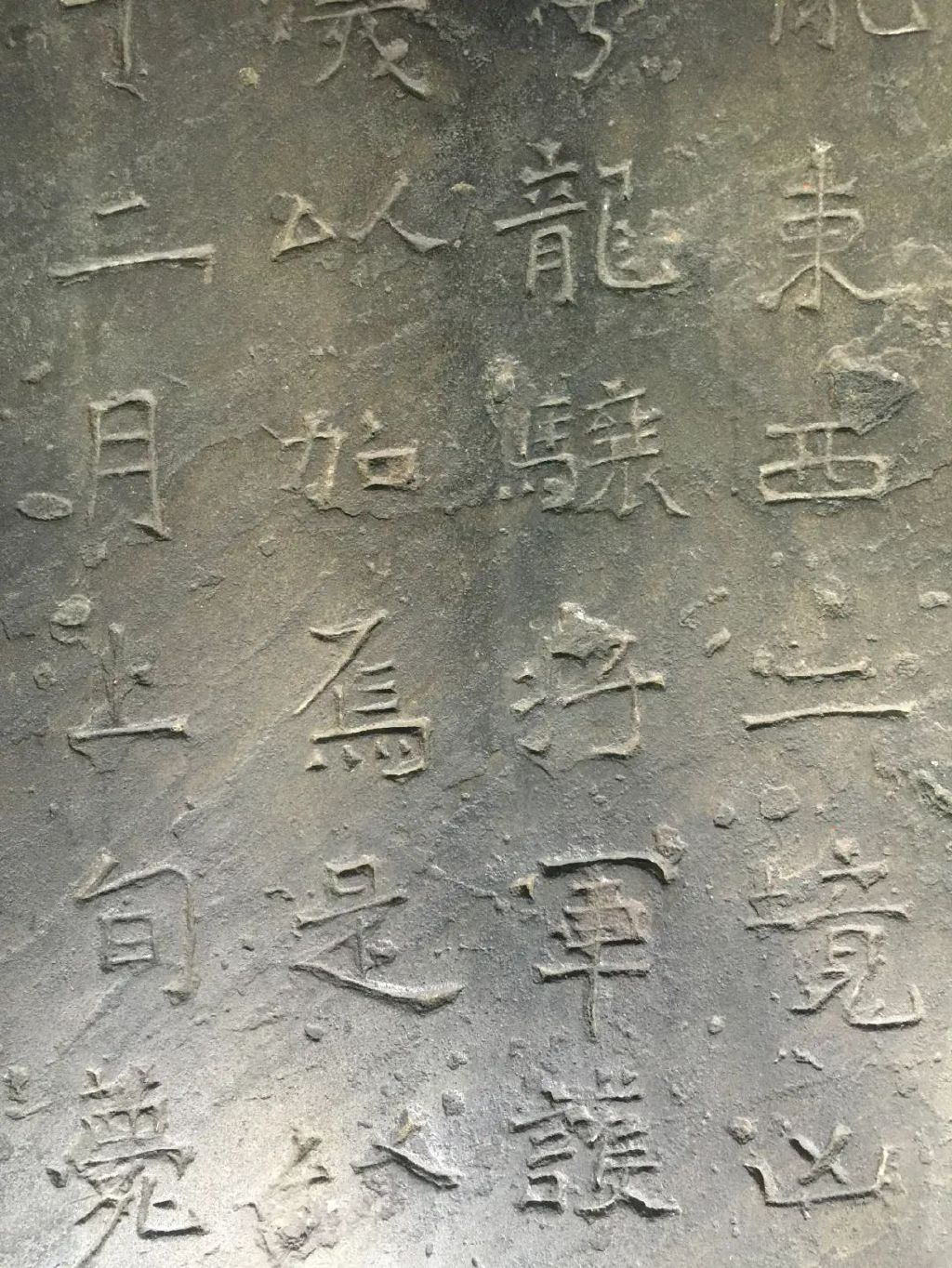

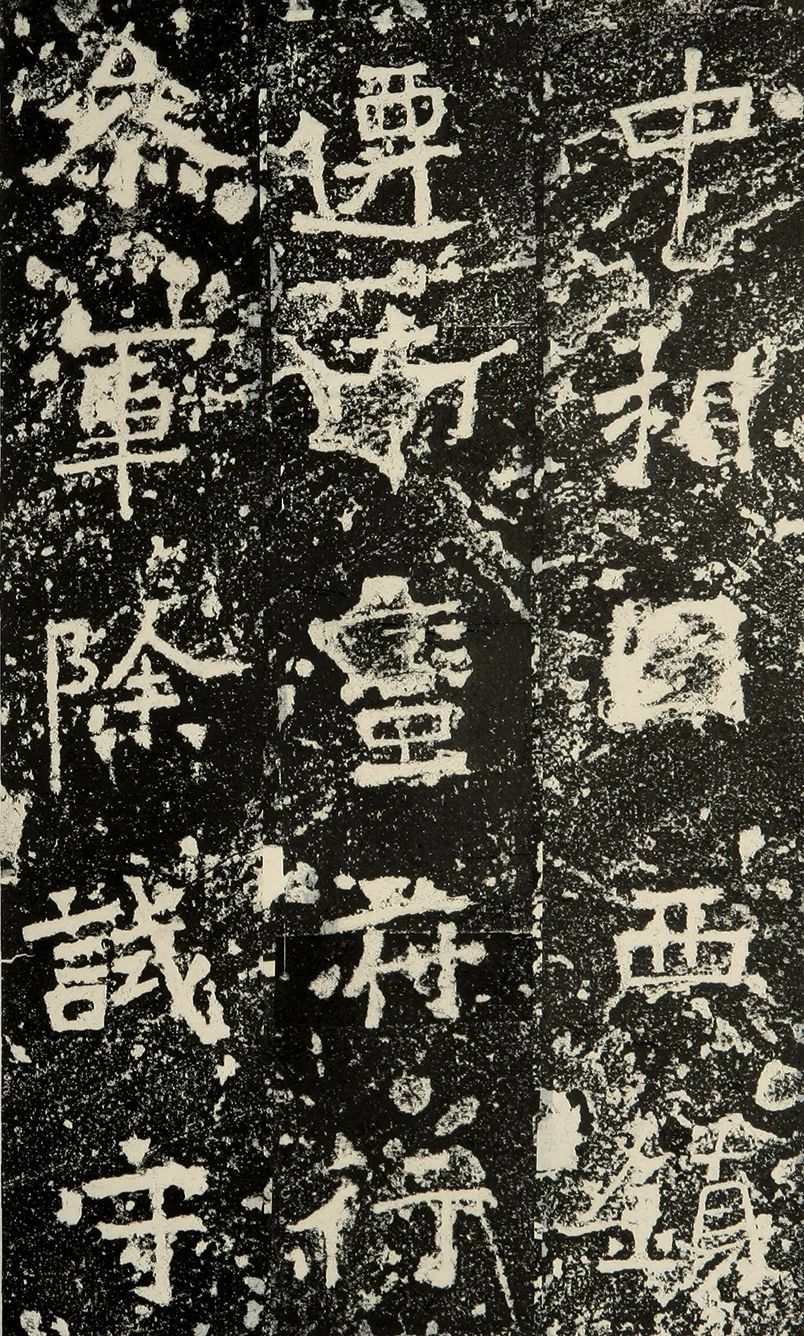

爨宝子碑原石(部分)

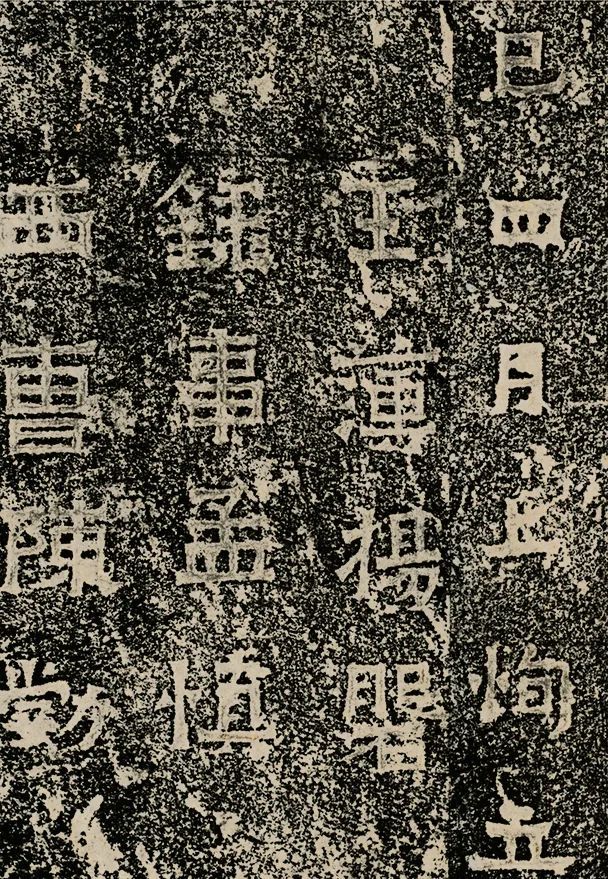

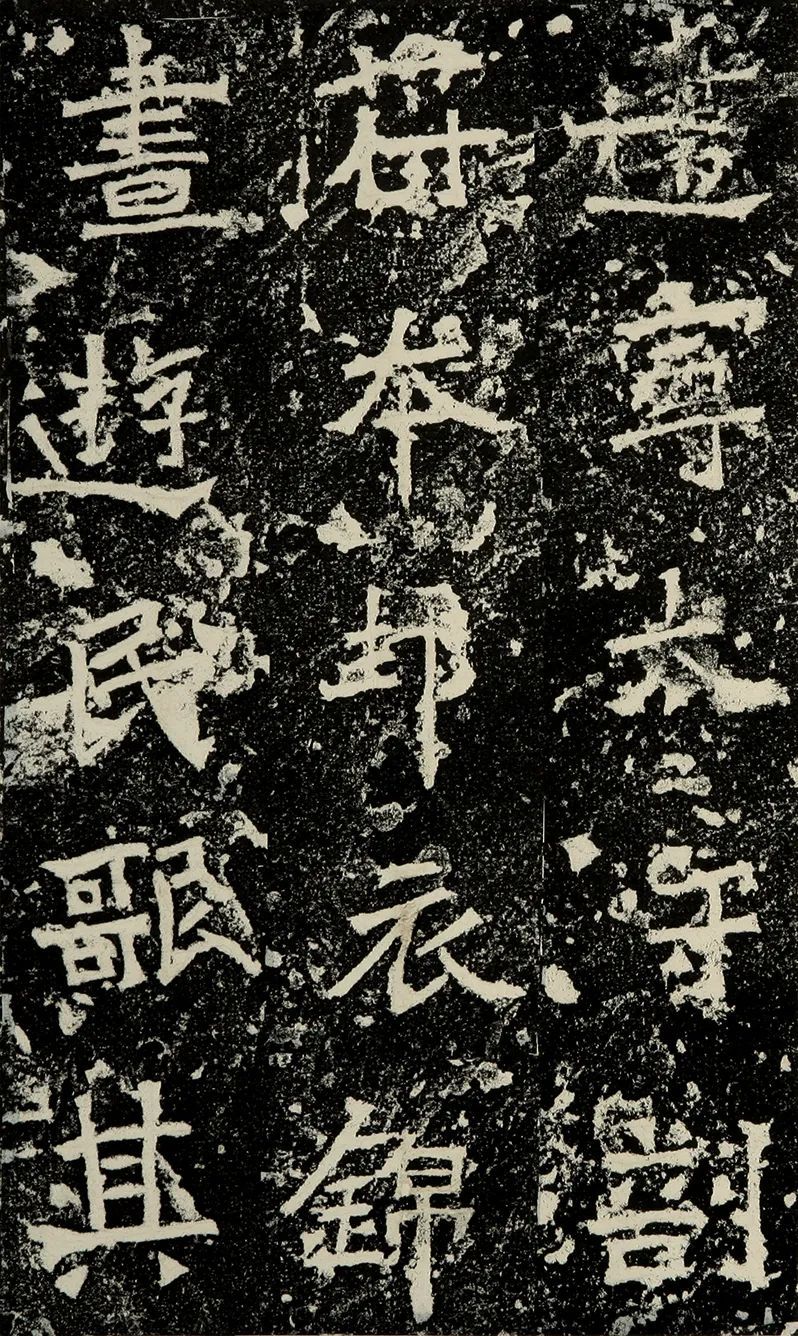

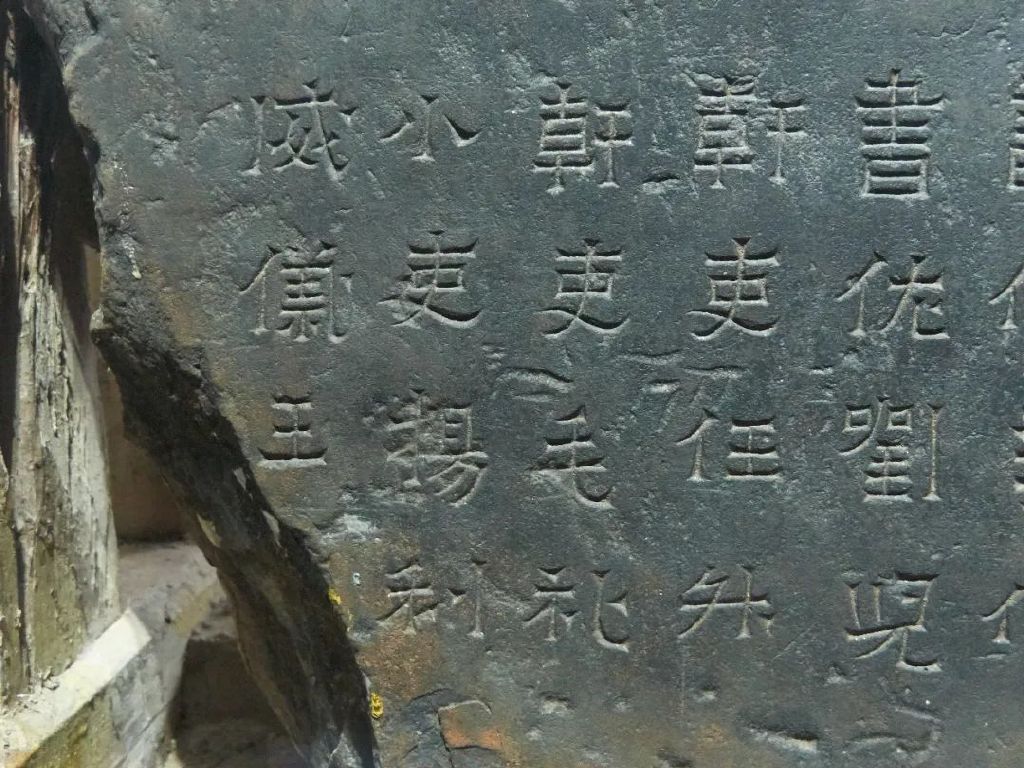

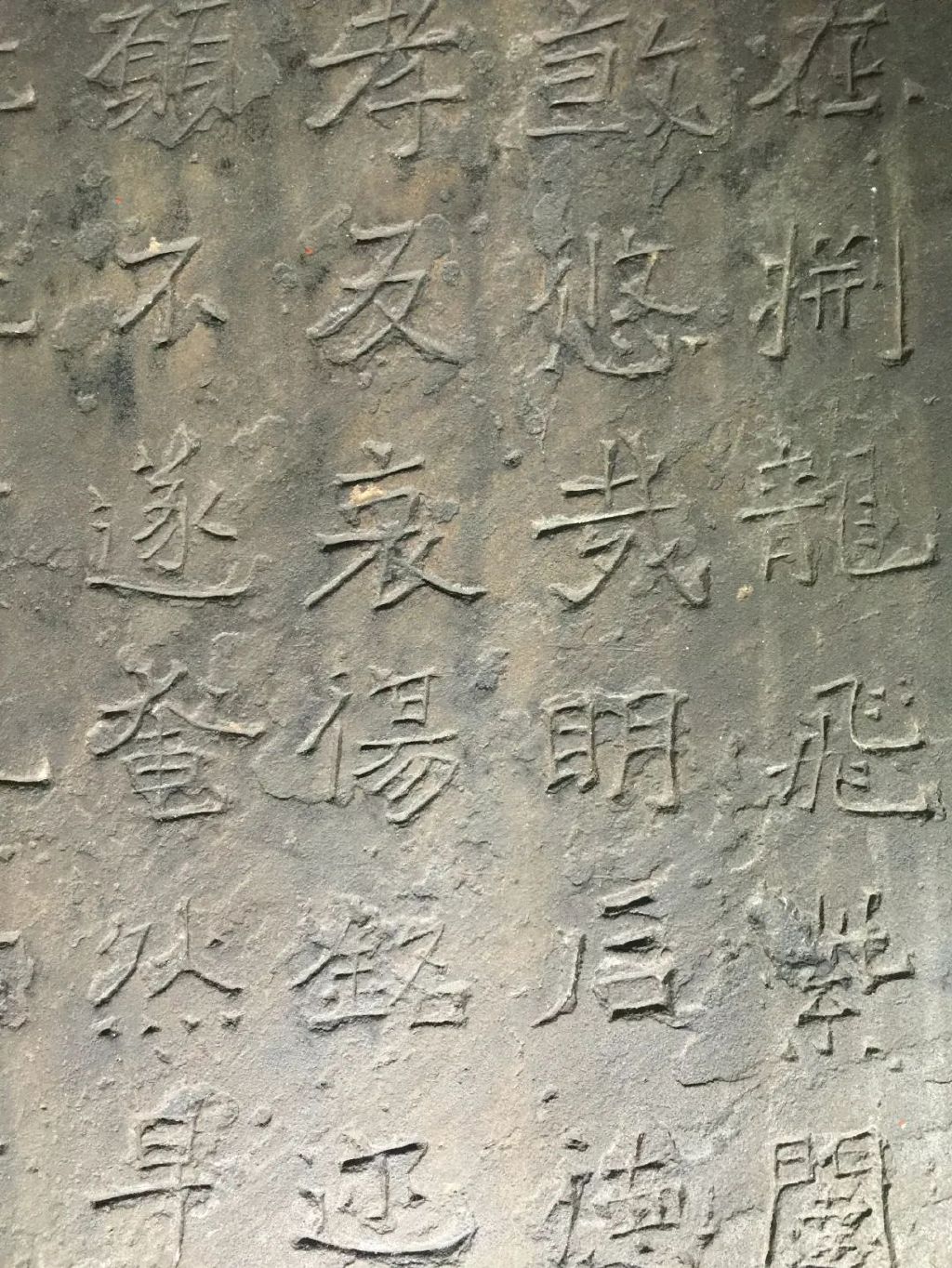

在中国书法史上,魏晋南北朝时期是书体发展演变的终结期,楷、行、草三种书体发展完备,与此同时铭刻书体也由隶书向楷书逐渐过渡,与绘画、雕刻等艺术相比,此时的书法可谓盛极一时。但由于南朝禁碑,留下来的铭刻书法甚少,所以南碑的书学史料价值较为珍贵。而在云南边疆的爨氏统治集团,虽遥奉东晋年号为正朔,却突破了禁碑的限制,出现了《爨宝子碑》《爨龙颜碑》等碑。清代杨守敬说:“真书入碑版最先者,在南则有晋、宋之大小二爨”。“二爨”虽是楷书但保留有浓厚的隶韵,在刊刻刀法上仍沿用隶书时代的传统刻工程式。起笔圆头的处理,点刻为三角形,钩挑还存有隶书的用笔,这些都可说明刻工不以妍美为表现,却在追求古朴和庄重。可见刘宋时期的铭刻书法仍然没有摆脱隶书的影响。

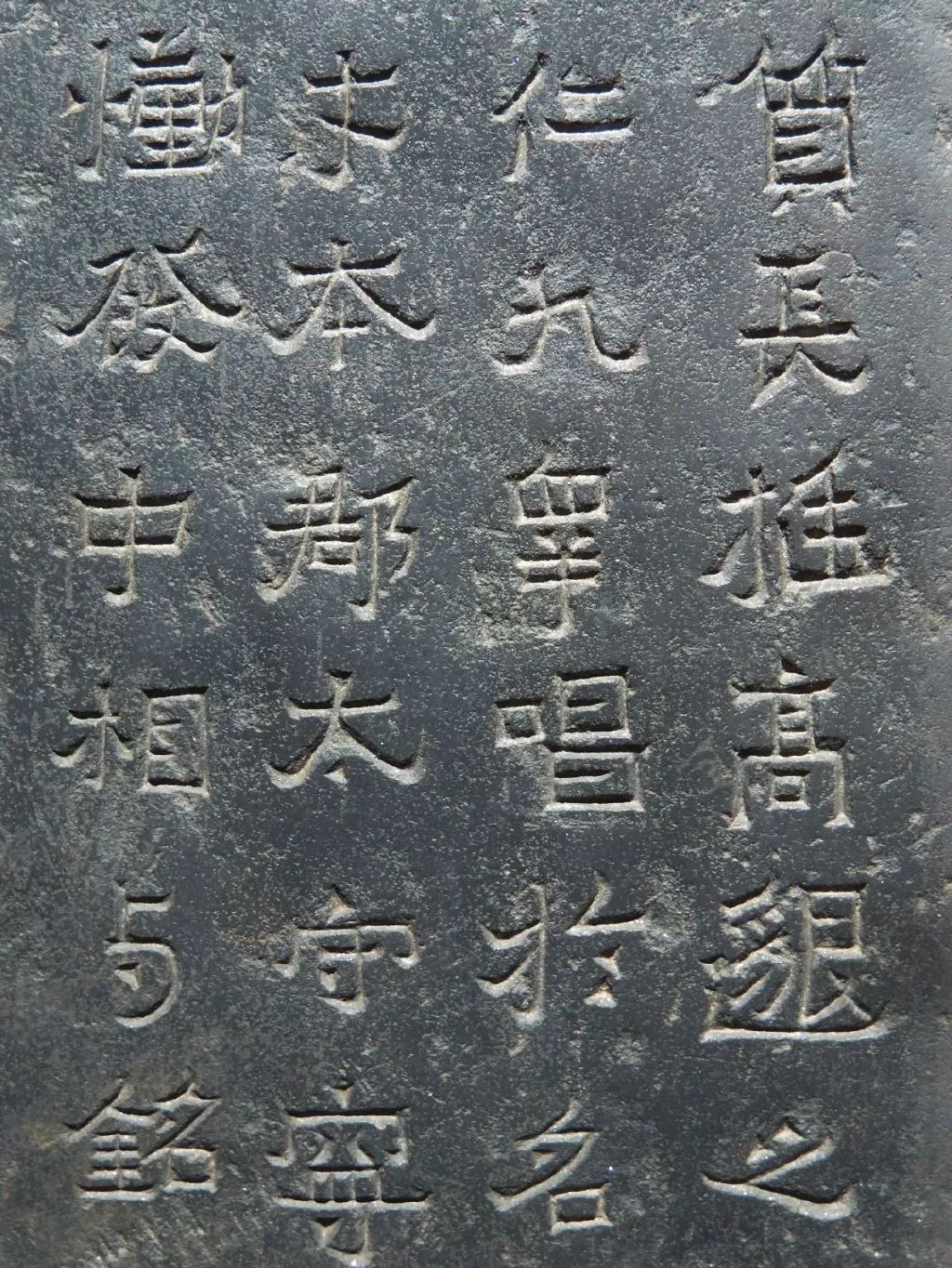

“二爨”碑刻中由于《爨龙颜碑》出土较早,见诸文献以元代李京的《元朝志略》记载最早:“今陆良有爨府君碑,载爨氏出令尹子文之后,受姓班氏,西汉末食河南邑,因以为氏,为镇蛮校尉,宁州刺史。”李京根据碑文对爨氏的身世做了记载,就其史学价值来看,爨氏自称令尹子文之后,而班超、班固是子文的后代,《汉书》“班氏之先,与楚同姓,令尹子文之后也。子文初生,弃于梦中,而虎乳之。楚人谓乳‘谷’,谓虎‘於檡’,故名‘谷於檡’,字子文。楚人谓虎‘班’,其子以为号。秦之灭楚,迁晋代之间,因氏焉。”“始皇之末,班壹避地于楼烦,致马牛羊数千群。值汉初定,于民无禁。当孝惠、高后时,以财雄边,出入戈猎,旌旗鼓吹,年百余岁以寿终。”秦灭楚后,其一支称班氏,徙往晋昌郡,经约四〇〇年后至汉末,班姓中一支又由晋昌封于安邑爨乡,于是改为爨姓。卜居安邑七〇—八〇年后,爨肃迁蜀,合族再迁南中望族,至永嘉之乱(三一〇)后,遂王南中,与所辖夷众形成爨氏部族——“爨人”。因此碑文的记载是真实可信的,为研究爨氏家族提供了史料依据,其历史价值不容忽视。

其后明代周弘祖在《古今书刻》云南曲靖军民府中记载:“邛都县侯爨龙颜碑,龙颜侍刘宋封侯,碑在陆良州西”。这是对《爨龙颜碑》所在位置的最早记载,作为著名目录学者的周弘祖深知其价值之大,所以将其录入书中,这也说明爨龙颜碑在当时就已经受到史学界一些学者的重视。周弘祖明确指出了《爨龙颜碑》的具体位置在陆良州西。陆良州在明代为曲靖府辖区,在此之前曲靖一带的地方建置屡有变更,历史上两汉置郡县,曲靖属益州郡。三国时,诸葛亮把益州郡的名称废除,改称为建宁郡,把郡治从滇池移到味县(今曲靖),晋代以后地方按州、郡、县三级建置,曲靖属宁州建宁郡,所以“二爨”碑文均载:爨宝子、爨龙颜“建宁同乐县人”,同乐在今曲靖、陆良之间。曲靖为当时建宁太守驻地,而爨氏的统治中心在曲靖一带。所以从上述的建置历史可知,今天的曲靖、陆良一带,在魏晋之后数百年间曾是云南的政治经济文化中心,在滇东具有重要的位置。晋末在云南所留历史文字记载很少,“二爨”的出土为研究云南历史文化提供了文献资料,可补史志之缺,意义重大。

明代编写的《云南通志·第十七卷》中对《爨龙颜碑》做了更为详细的记载:“邛都县侯爨龙颜,南宁州人,文帝永嘉年间累官龙骧将军、镇蛮校尉、宁州刺使”。但记载却出现了错误,“永嘉”为西晋怀帝司马炽在位时期的年号,在位期间为三〇六年到三一〇年。爨龙颜生活的时代应为宋文帝刘义隆统治时期,在位时间为四二四年到四五三年,中间时隔百年,并且文帝在位期间只使用了“元嘉”一个年号,故其年号应为“元嘉”,而不是“永嘉”。所以《云南通志·第十七卷》应为“邛都县侯爨龙颜,南宁州人,文帝元嘉年间累官龙骧将军、镇蛮校尉、宁州刺使”。另据《爨龙颜碑》“岁在壬申,百六遘舋,州土扰乱,东西二境,凶狠狼暴,缅戎寇场。君收合五千之众,身抗矢石,扑碎千计,肃清边隅。”此事与《宋书·文帝纪》:“十八年十二月癸亥晋宁太守爨松子反”后被镇压,不可混为一谈。“壬申”年为宋文帝元嘉九年(四三二),其年九月,赵广进攻益州,陷没郡县州府,爨龙颜带兵征服了扰乱州土的叛军,肃清了边隅,此事应为镇压赵广起义。其后被封为宁州刺史、镇蛮校尉确属事实,但从当时的情况来看他所历任官职应为世袭,王言在《金石萃编补略》亦有推断“刘宋篡晋以来,至大明二年,已三十八载矣,中原多故,宁州僻阻远方,故祖为晋宁、建宁二郡太守,宁州刺史,父亦为晋宁、建宁二郡太守,宁州刺史,及身仍为宁州刺史,想尔时祖孙自行袭爵,镇据一方,未必尽承朝命”。但《宋书·文帝纪》有两处记载,“元嘉十五年七月甲戌,以徐循为宁州刺史”,“元嘉十九年十月己亥,晋宁太守周万岁为宁州刺史”。宁州刺史是当时地方最高行政长官,作为称雄南中的爨氏家族,远离中央王朝,割据边陲一方,是否会听从中央的调遣?徐循、周万岁是否到任?爨氏统治集团与中央政府保持怎样的微妙关系?还值得深入研究。所以“二爨”的出土对研究当时地方统治者爨氏有关官职及历史事件提供了史料依据,历史意义重大,不可忽视。

总之《爨龙颜碑》在清代之前已被世人所知,但研究的重点主要在史学方面,为研究云南地区的文化、爨氏家族史及爨氏统治集团内部官职设置等提供了重要的史料依据,但是并未涉及书法艺术方面,所以其影响不大,并未彰显于世。

《爨宝子碑》于清乾隆四十三年(一七七八)出土于曲靖城南杨旗田。咸丰二年,被当时曲靖知府邓尔恒意外发现,后将其移至城内武侯祠保存,小爨碑左下方就刻有邓尔恒的题跋,记述了碑出土及移置经过。由于该碑出土时间较晚所以清代之前没有文字记载。

(文章择自2016年11期《中国书法》,《清代学人视野下的爨宝子、爨龙颜碑》 孙强)

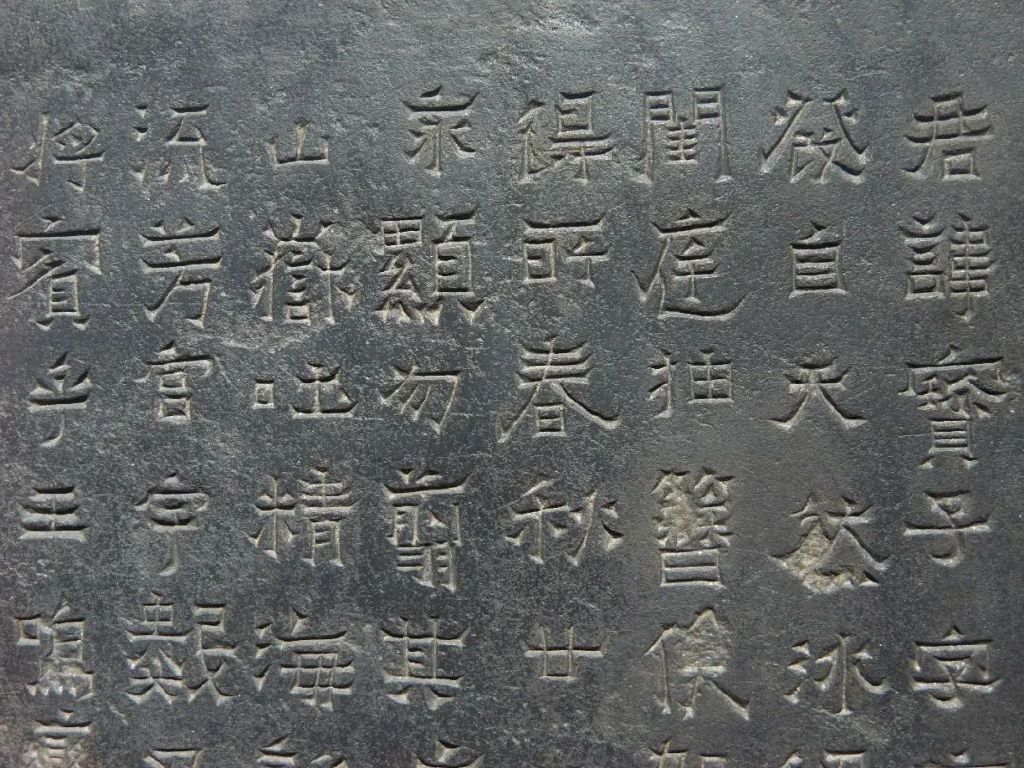

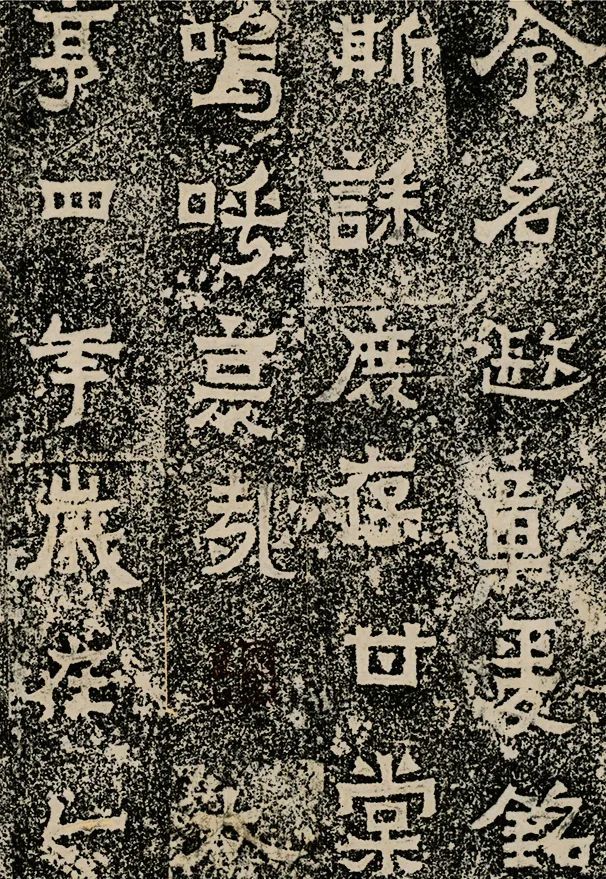

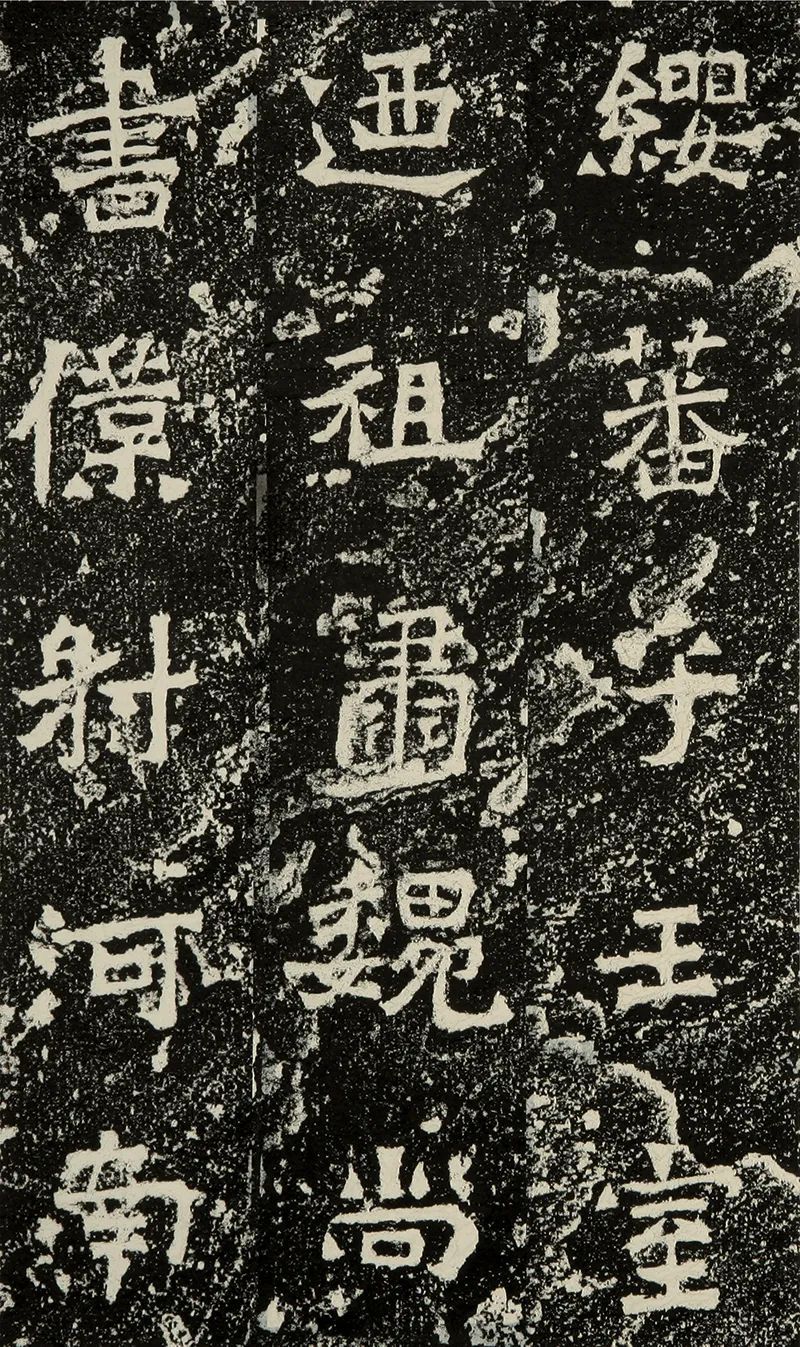

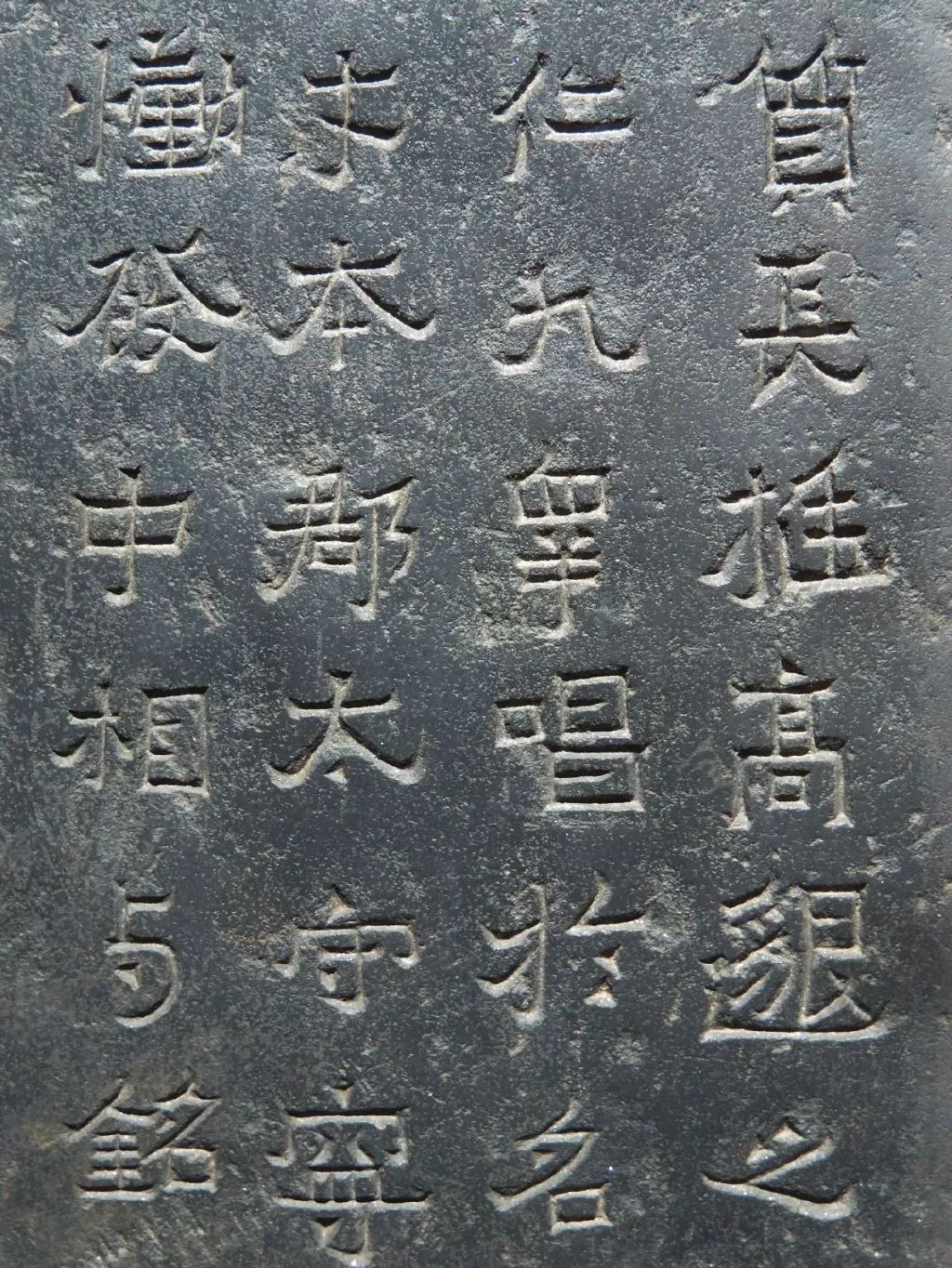

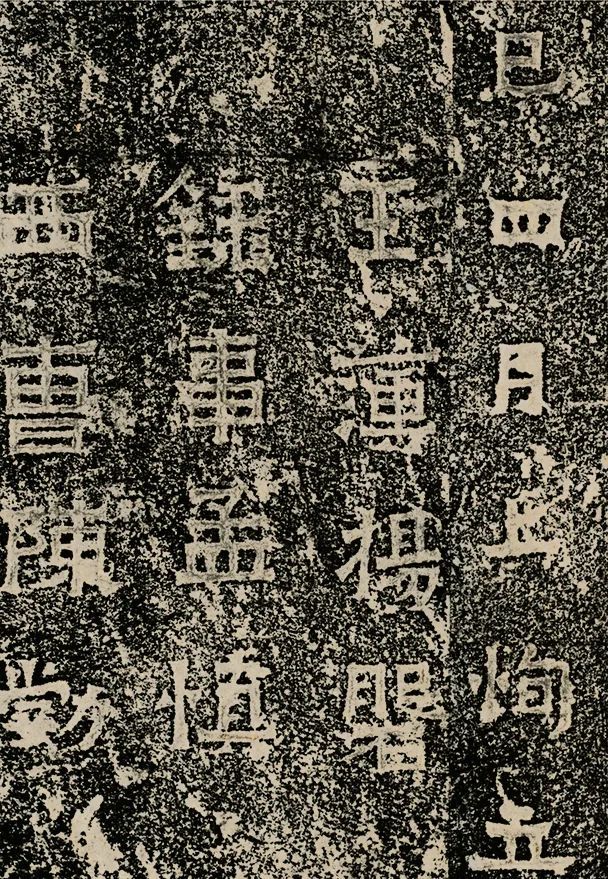

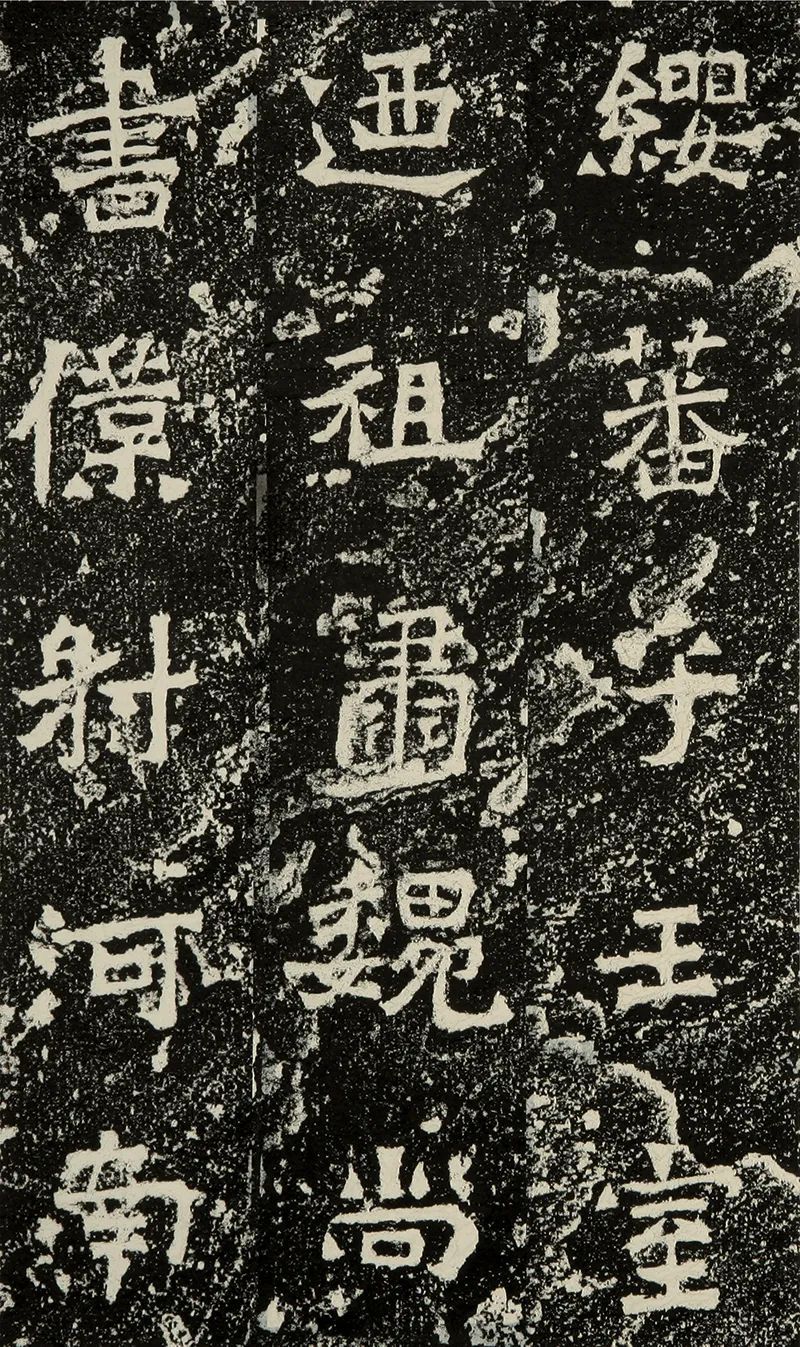

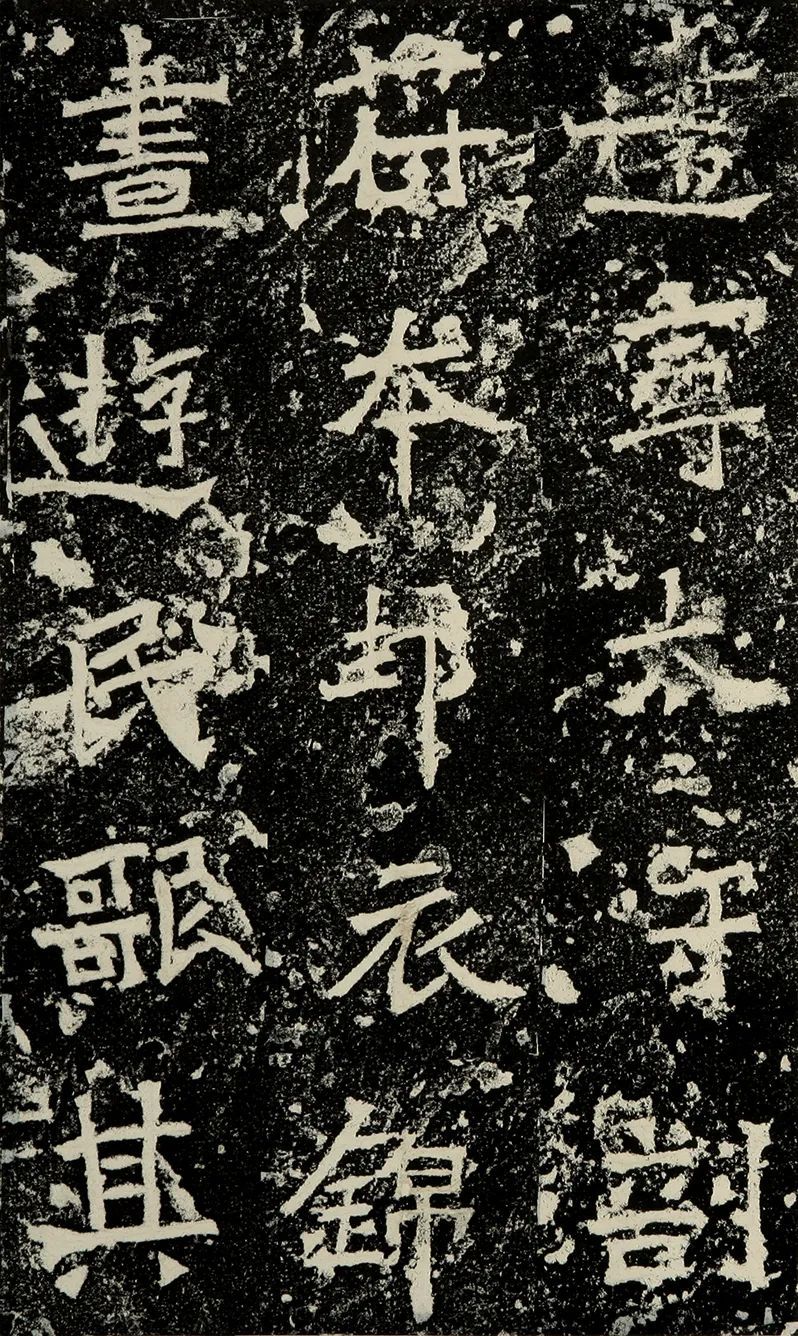

爨宝子碑拓本(部分) 故宫博物院藏

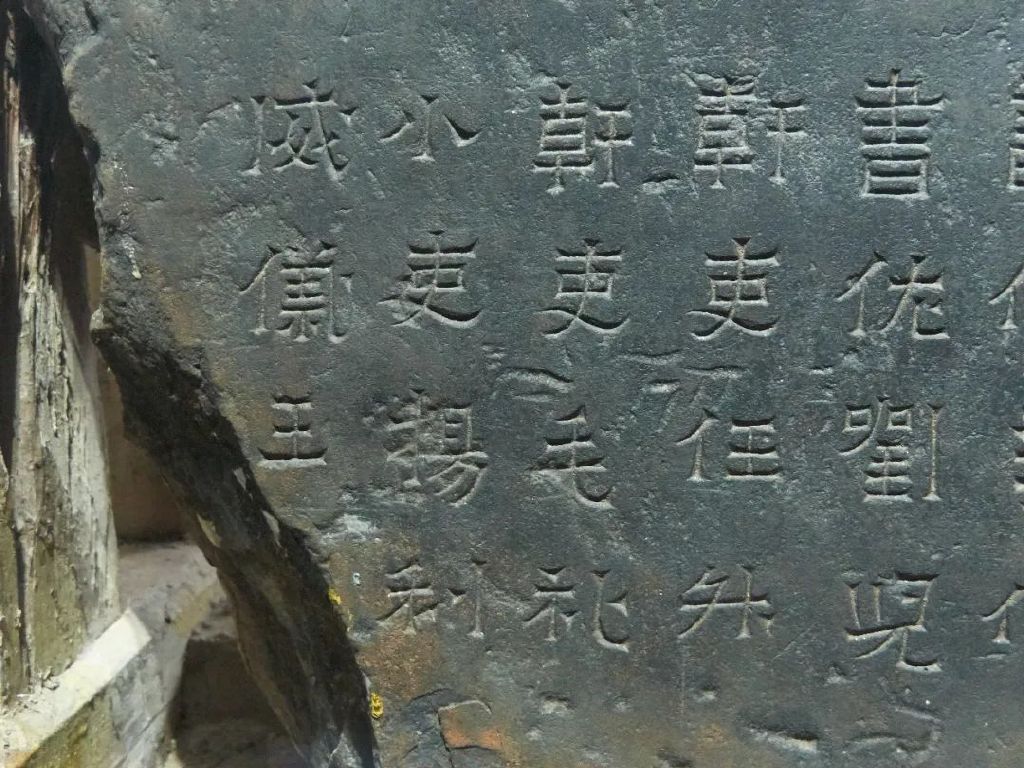

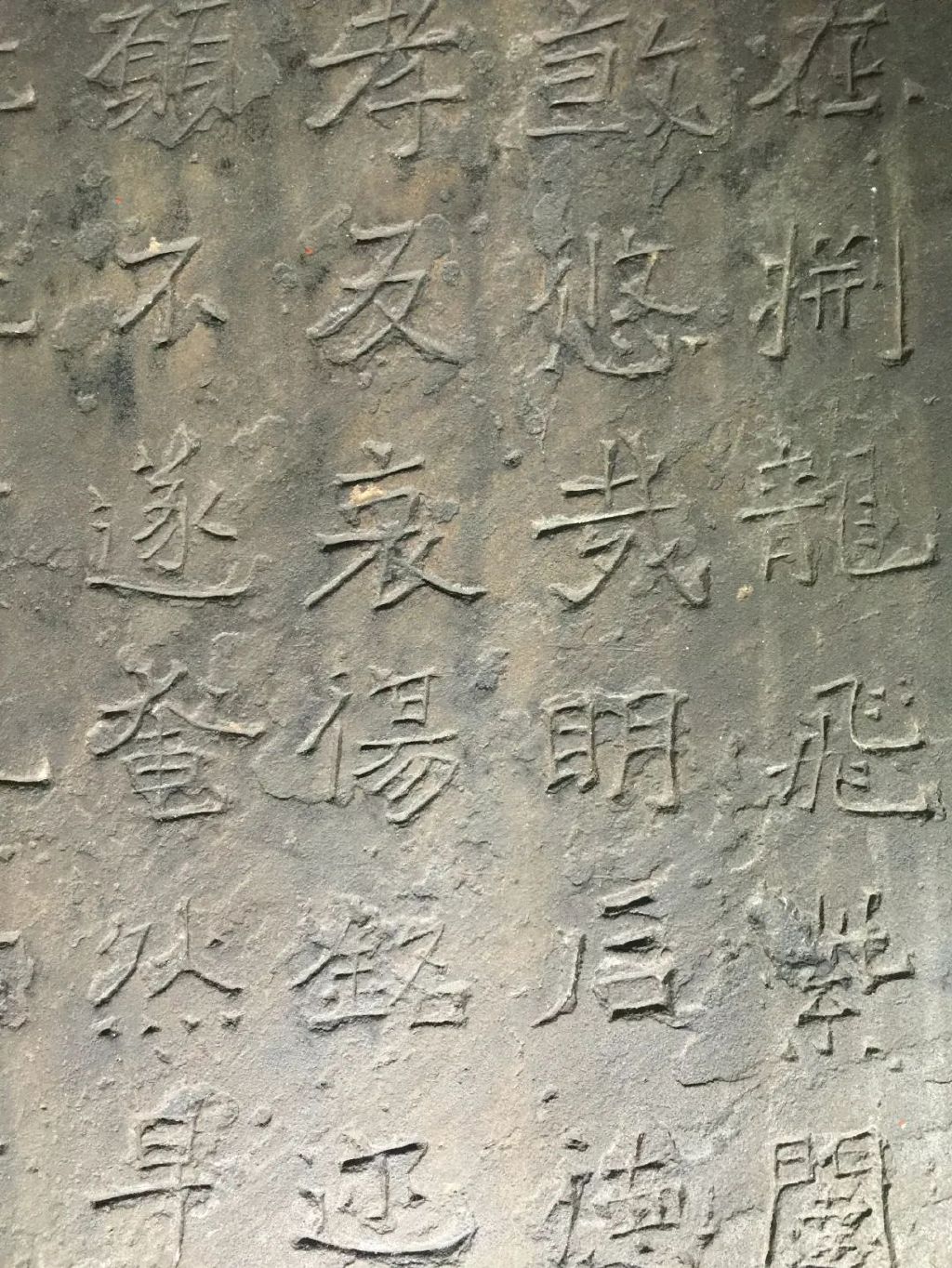

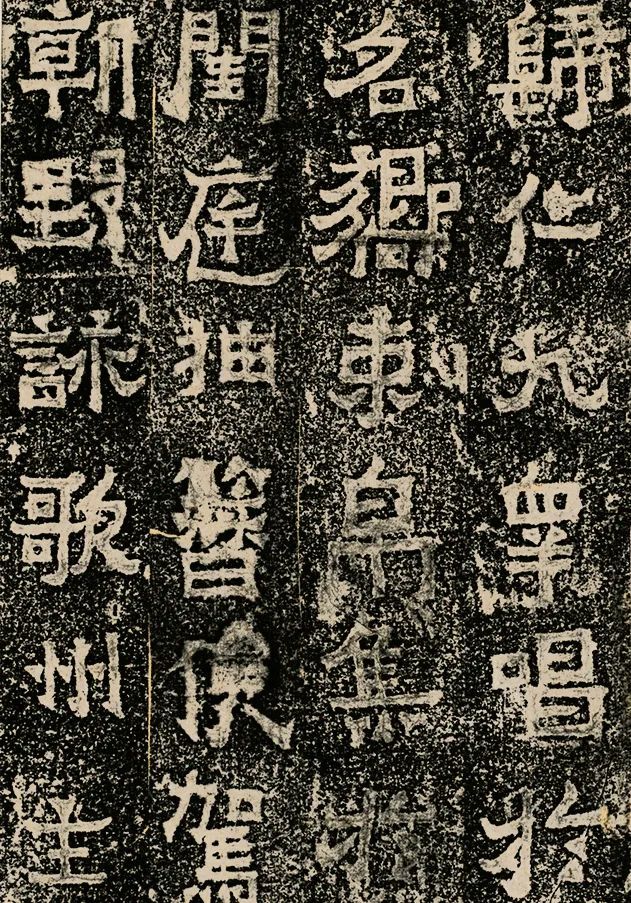

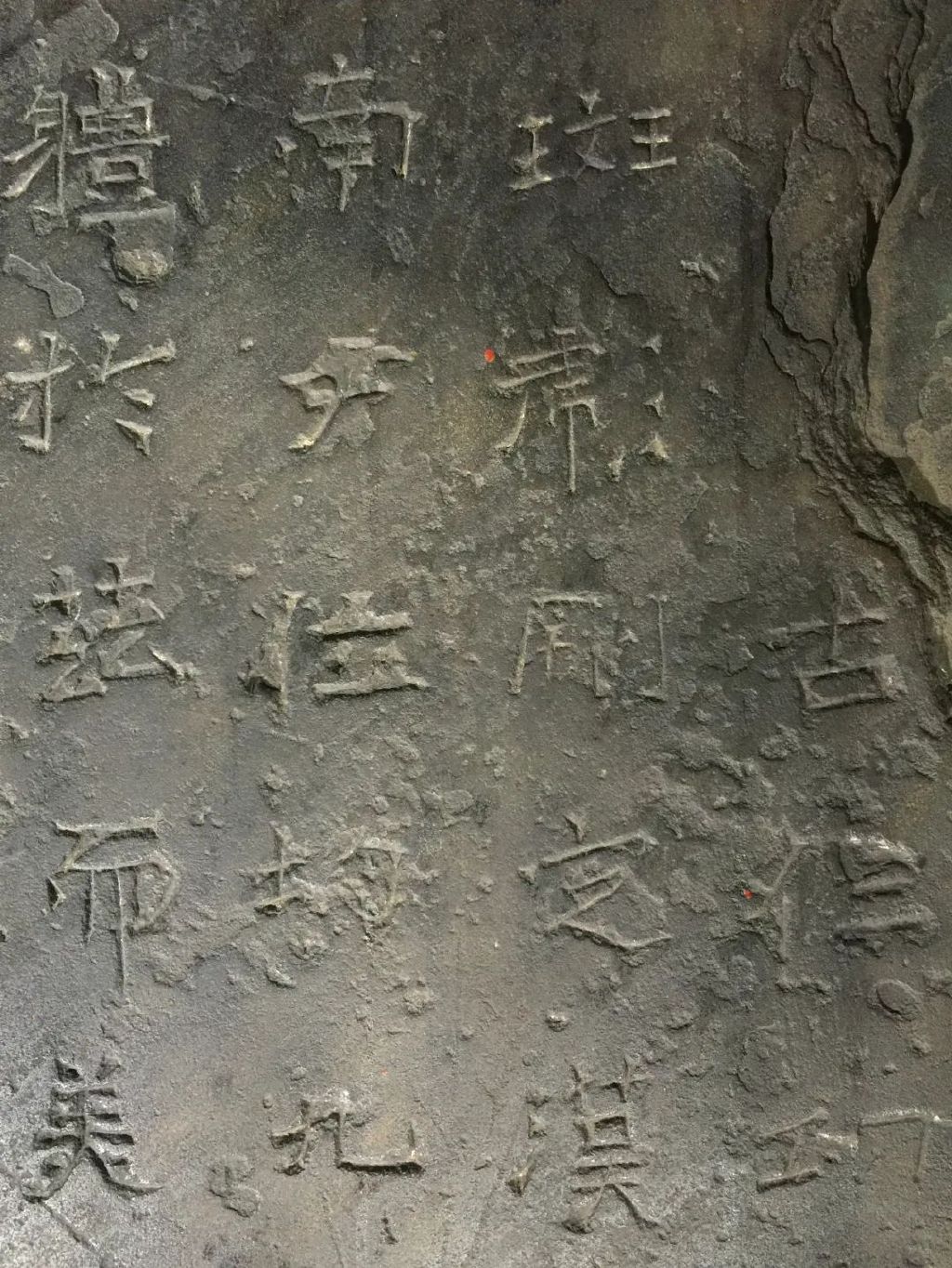

流传后世的经典作品都是每个时代特有的精神物化,只有在接受过程中才能实现其价值。“所谓接受,是指读者对作品主动选择、具有再创造并重新发现其意义的过程。”《爨龙颜碑》在元代李京《云南志略》、明初周弘祖《古今书刻》、谢肇淛《滇略》中已有著录,阮元访得后遂被世人关注。《爨宝子碑》稍晚由邓尔恒访得。王壮弘在《校碑随笔》中对《爨龙颜碑》增补道:“见陈伯横藏整纸明拓本,惜未详记。”可知此碑已有明代拓本。也就是说《爨龙颜碑》,至迟在明末清初已经开始在书家中流传、接受。

同治六年(一八六七),翁同龢在其日记里记载:“检壁橱,得《爨宝子》《龙颜》两碑,甚喜。”光绪三年(一八七七),受赠又得两碑。“从购买、亲友馈赠可以看出翁氏对于古朴、苍劲书风的偏好,对于由隶向楷过渡之作尤其喜爱,如《魏上尊号碑》《魏受禅碑》《孔羡碑》《二爨碑》《敬使君碑》等,皆为翁氏书房珍秘。”王言《金石萃编补略》中:“(爨龙颜)此碑于壬辰癸巳间寓都中,仪徵阮相国第公子锡卿由滇南至京,以此见贻。”叶昌炽在《缘督庐日记抄》亦记录有其购买《爨龙颜碑》及其碑阴、《爨宝子碑》等。可知两碑一般通过拓片的赠送、购买等途径传播,在清代中期以后开始形成书家接受群体。杨岘以汉隶名重一时,且高自标置,末流辗转摹仿。《爨宝子碑》厚重古拙中体势飞扬,用笔多取中锋,横竖方厚,点画呈三角形,结构奇姿异态,字形参差错落,极尽变化。原碑上的字,由于经过石匠镌刻,不易察觉书写时笔势流动之态。细观杨岘晚年节临的《爨宝子碑》,此作已融入个人风格,笔法改方为圆,原本三角形的点画,亦圆中寓方,笔画的粗细对比更加强烈,笔画末端多出现快速提笔的飞白,全作既朴拙又巧雅。沈曾植书法早年曾学包世臣,深受“尊碑”思想影响,后师法北碑。对“二爨”亦曾用功,据狄葆贤称:“沈寐叟谓,北碑宜习《张猛龙》《爨宝子》等。”其学生王蘧常亦称沈曾植:“受时代碑学运动影响,曾在《好大王碑》《嵩高灵庙碑》《爨宝子碑》《爨龙颜碑》等北碑下过功夫。”郑孝胥于清季深受碑派书风影响,日记中散见有诸多临摹北碑的记录,如东魏时期的《刘懿墓志》《李仲璇》、南北朝碑《爨龙颜》《爨宝子》《龙门造像》、隋碑学《龙藏寺碑》等。且青、中年以后都有临摹“二爨”,在别处观摩较好拓本,亦记录下来。

李瑞清在坚实的篆、隶基础下,遍临六朝诸碑且有较深理解,曾自述:“年二十六始用力今隶,六朝诸碑,靡不备究。”评《爨龙颜碑》:“纳险绝入平正,南中第一碑也。”[37]对此碑尤为喜爱,有多幅临摹作品传世。从李瑞清节临爨龙颜碑(《朵云轩藏品·八》著录)临作来看,此作临摹重点着眼于以扎实方笔力追原碑字形,加上款字有师从陶浚宣的面貌,当是临习“大爨”的早期作品。再观其于晚年五十二岁时的临作,字形及用笔均日臻成熟,开始出现自家面貌。而另一幅临作节临爨龙颜碑(《李瑞清书法选·一》著录),整体风貌与节临爨龙颜碑(西泠印社二〇〇七年秋拍)相似,可能亦为晚年临习。

李瑞清在其临摹《爨龙颜碑》的一幅册页中,题款:“用笔得之《乙瑛》,布白出于《郑固》,化横为纵,拿空笔实。若但以形貌求之,愈近则愈远,纳险绝入平正,大难大难。”得出临写《爨龙颜碑》旨在“纳险绝入平正”,在临写《爨宝子碑》时得出:“全用翻腾之笔,以化其顿滞之习”的指导原则。[38]其《春秋道德》五言联,落款:“联集《爨龙颜碑》字,以萧澹荒寒之笔为之。悟仁兄法家正之,清道人。”此幅作品通过集字完成,是在取法过程中进行创作实践的探索。李瑞清对二碑的深刻理解与实践,无疑是向“二爨”学习者,提供了一条可循的学习门径。沈尹默对各种风格的北碑都有尝试,他在《自习的回忆》中提到:“从《龙门二十品》入手,而《爨宝子》《爨龙颜》《郑文公》《刁遵》《崔敬邕》等……每作一横,辄屏气为之,横成始敢畅意呼吸,继续行之,几达三四年之久。”沉浸北碑的这段期间,沈氏除了写信之外,应索书者多用正书,这正是要“彻底洗刷以前行书所沾染上的俗气”的缘故。《云龙天马》五言联,此作落款未写何时所书。就这件作品的风格而言,是以《爨宝子碑》之笔意呈现,整体雄浑古雅,气势磅礴,其用笔、结构已具楷书雏形,但又保留隶书的许多特点。赵熙曾双勾《爨龙颜碑》,以“赵熙”二字自制笺,颇为古雅。书风亦熔合六朝,秀逸朴厚,别具风格。秦咢生精研《爨宝子碑》《石鼓文》《天发神谶碑》等碑,尤以《爨宝子碑》研究特深,求书者皆喜此体,曾作《集爨论爨十绝》,并集联数十幅。经亨颐学书也曾致力于“二爨”,辑《爨宝子古诗集联》达百五十联。张裕钊、康有为、梁启超、曾熙、林散之、陆维钊、胡小石、潘天寿等一批书家都曾取法“二爨”。此外,台湾地区善碑书家台静农,其书法广泛涉猎金文、刻石、碑版和各家墨迹。其书作中,临摹楷书不选择唐楷,而选碑派书风中隶意较浓的“二爨”。台静农临《爨宝子碑》时,更加凸显其隶意,表现古拙的韵味,此作落款:“沈寐叟云「大爨」全是分法,而分法又非今世写隶者观念所及,学者不可不知。”(注:此处大爨应作小爨)对《爨龙颜碑》的临摹,多以侧锋切笔呈现起笔厚重,但却方锐的线条。启功评其:“他的点画,下笔如刀切玉,常见毫无意识地带入汉隶的古拙笔意。”正与康氏评《爨龙颜碑》的“昆山刻玉”暗合。台湾地区取法“二爨”的善碑书家还有陈其铨、李普同、陈丁奇、谢宗安等。之所以说碑学的大兴,能给清代以来的书坛注入新鲜血液,正是书家对以“二爨”为代表的北碑取法,以及古朴、拙厚、自然的碑派书法表现。此外,对“二爨”的书法接受,还需将其纳入特定的历史原境中,进行客观的研究和追寻。如果说康有为在《广艺舟双楫》中以“十家”“十六宗”,对北朝名家楷模与经典传承体系进行连缀和重塑,其中有牵强附会和主观臆断的成份的话,那在接受过程中,书家群体所注入的人文底蕴,建立起的名家楷模典范,对“二爨”经典的形成又推进了一步。

(文章择自2016年11期《中国书法》,《“二爨”书法批评观念与书家接受研究——兼谈其经典地位的确立》 赵明)

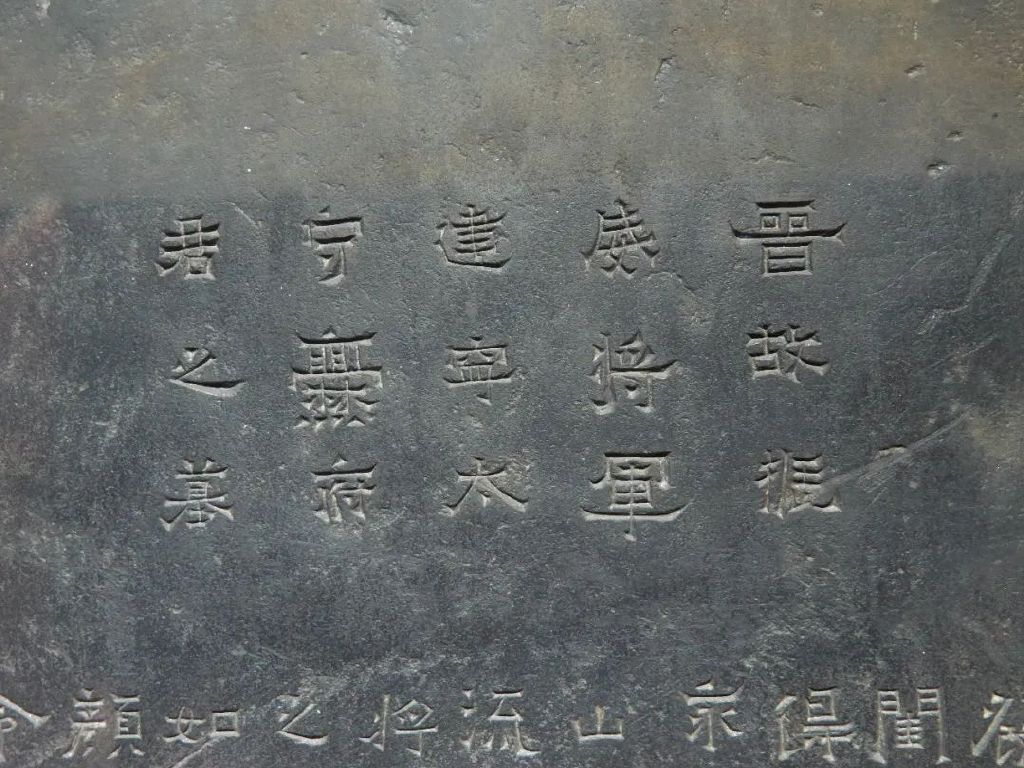

爨龙颜碑亭外景

爨龙颜碑全貌及保护状况

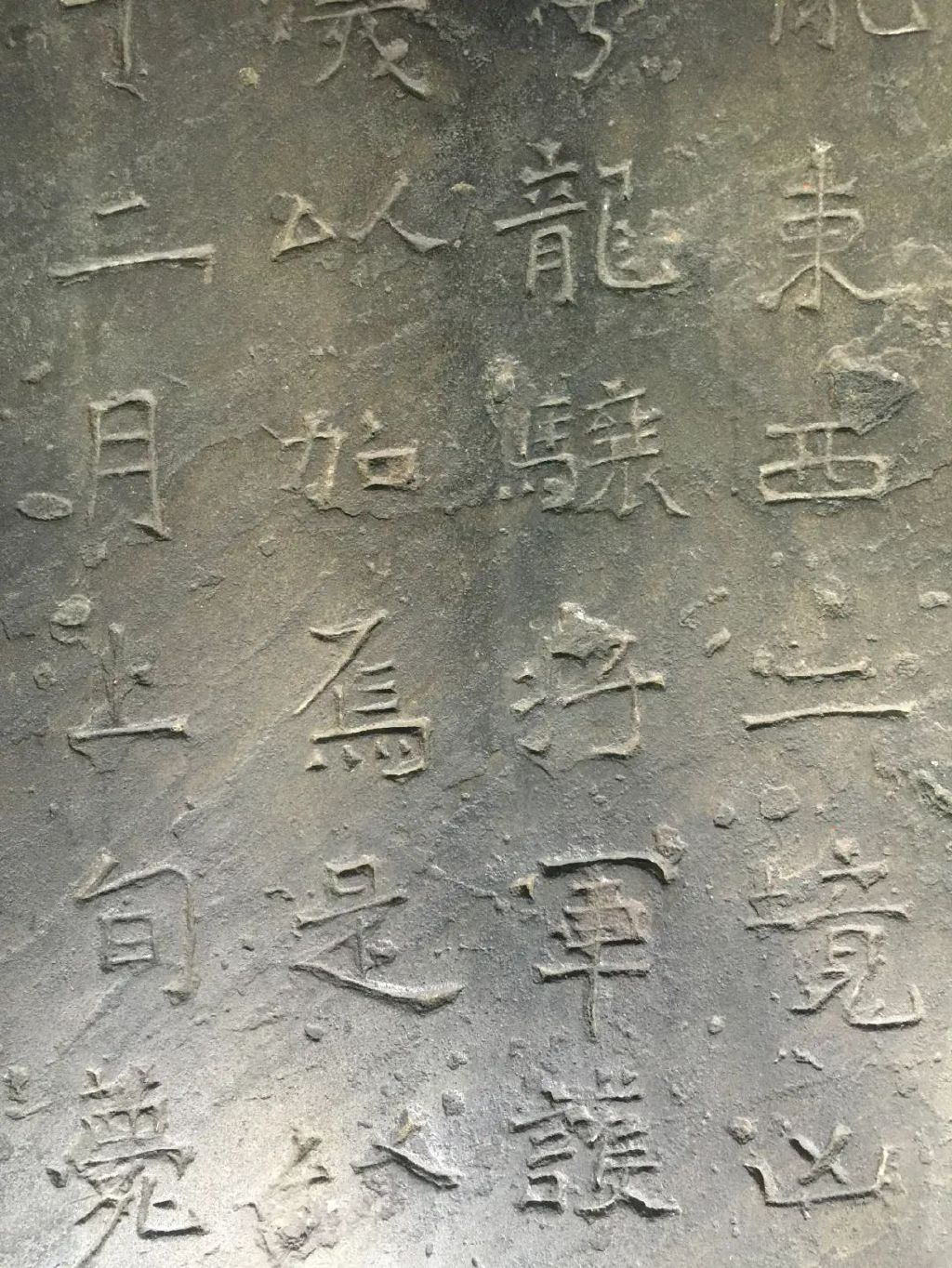

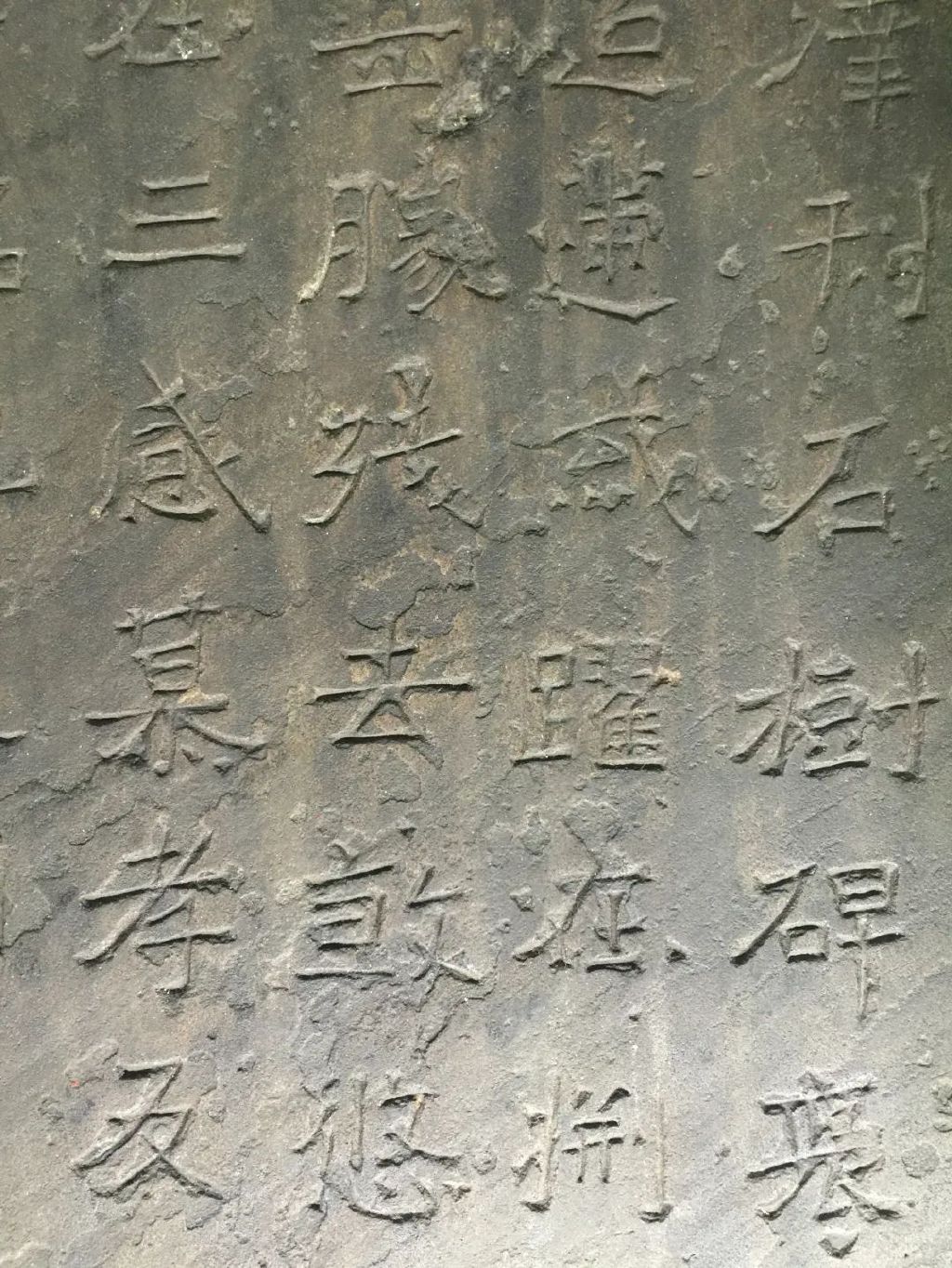

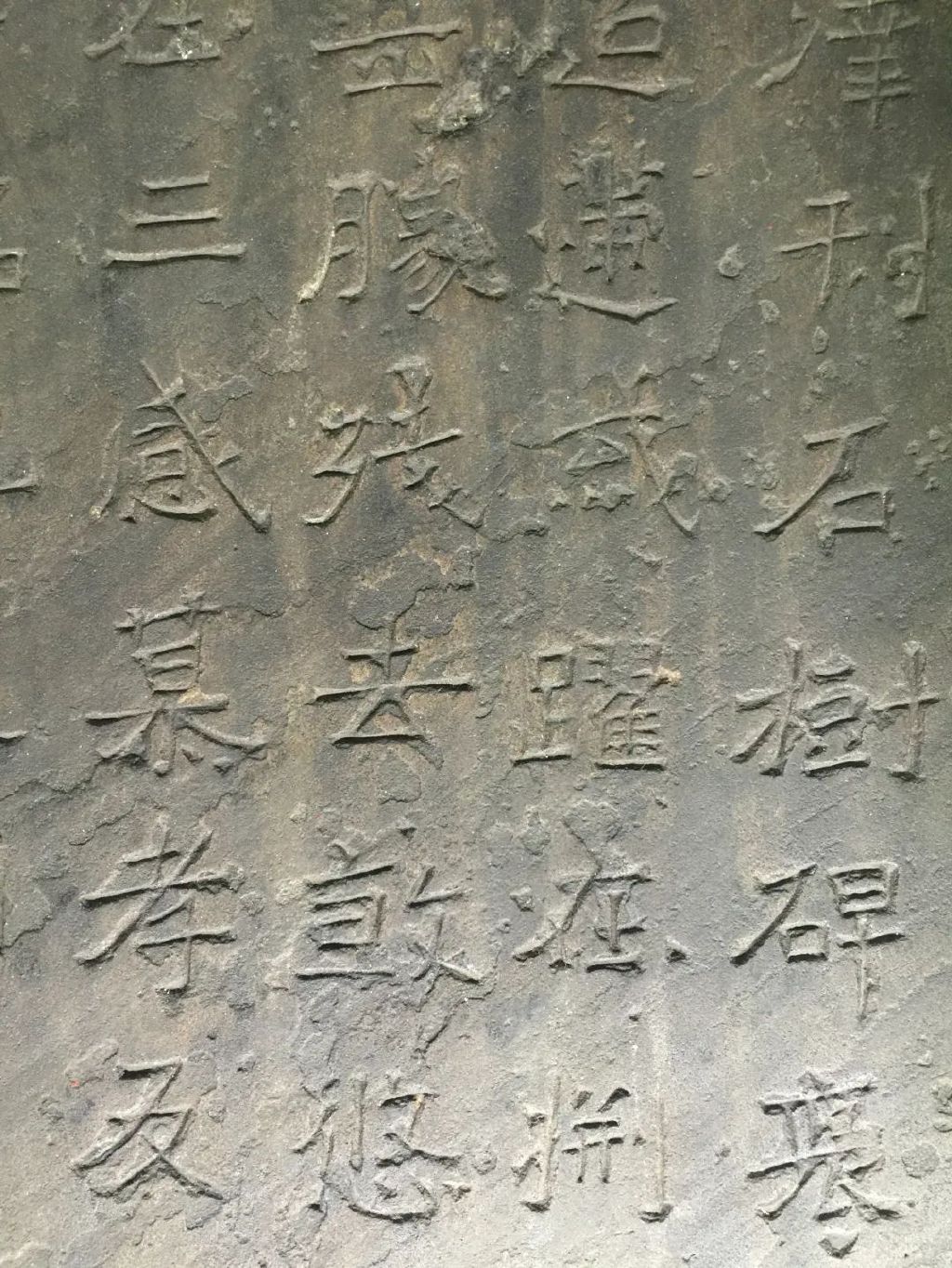

爨龙颜碑原石(部分)

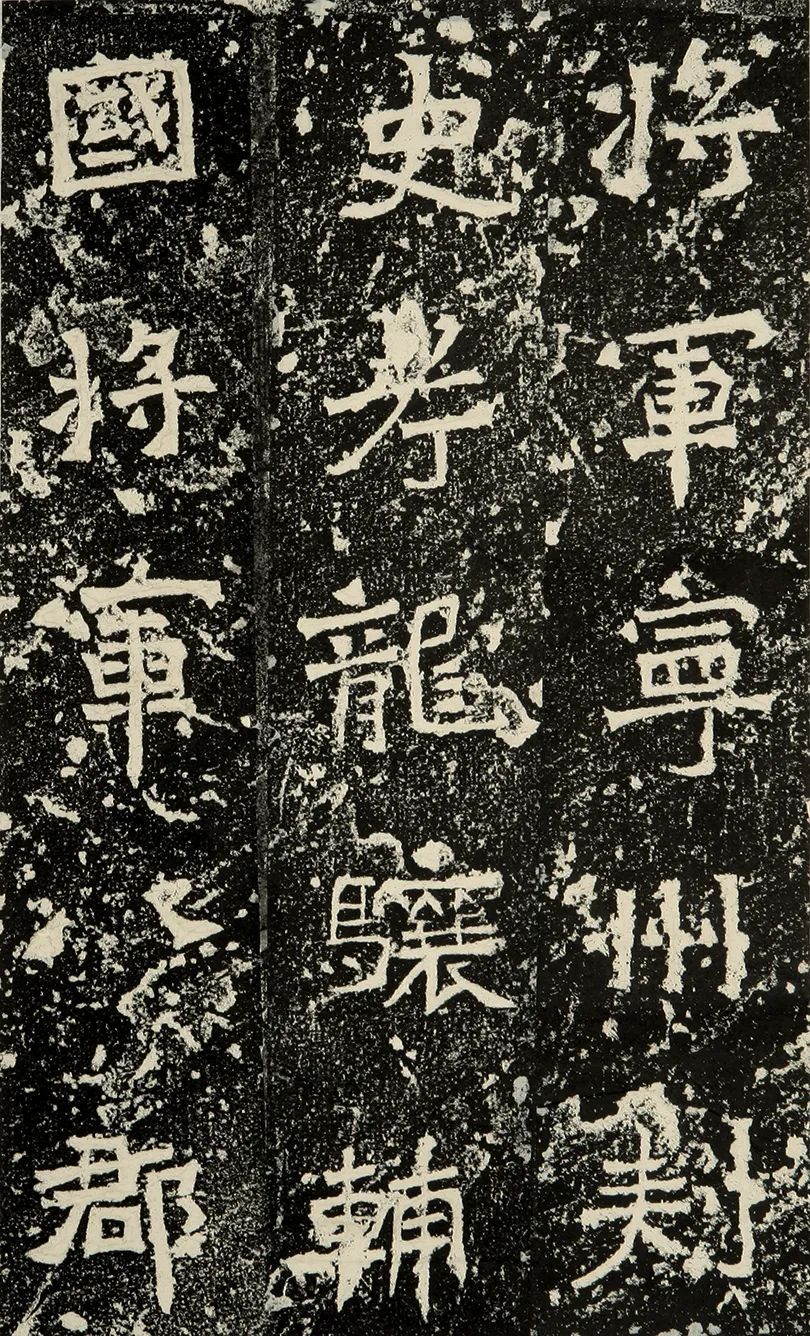

爨龙颜碑拓本(部分) 故宫博物院藏

来源:中国书法杂志

编辑:卢志章