当我决定离开上海

4月的最后一周,我决定必须要离开上海了。

事实上,早在1个月前我就应该坐上飞往广州的航班了。但行前临时留宿朋友家,一觉醒来,小区在原定的浦西封控日前一天,拉起了警戒线。我走到门口,退了回来。

1个月后,我又走到了小区门口。

“你保证你不再回来,是不是?”“上海这次疫情结束前,不能回来。”“你要保证的,要签字。”

结束前当然不回来。

“是的,解封之前不会回这个小区。”我说。

毕竟我也不住在这个小区。

在这之前,我已经和所在居委会报备得到过许可,居委会也知会过保安。临走这一刻,保安依旧反复与我确认。最终,他拿出一张纸让我签名。表头上一行黑色粗体字:“外地来沪人员登记表”。也许根本没来得及制作新的表格,我想,一边快速在表上签字,上面已有些记录,可以看出,在我出发前也零星有些人在来沪表上备注了“离沪”。

下午一点多,日头正好,我终于踏出了小区大门,准备前往虹桥火车站。飞机的取消率太高,我不敢再冒险。奋斗将近一周,好不容易抢到一张车票,下午4点半出发。现在最重要的任务就是从小区到虹桥火车站的这十几公里。

十几公里说长不长说短不短,如果照往常打车、或者坐地铁,大概只花半小时不到。但这是4月末的上海,摆在我面前的只有两个选择:有通行证的私家车;路边的共享单车。前者要价高达千元。地图显示,骑行时长1.5小时。我扫开了路边的一辆小蓝。

停了许久的单车被疯长的杂草缠住,我从没见过杂草像这样从一块块从地砖中挤出,几乎占领了这条窄窄的人行道。骑上车,行驶在街道上,有一瞬间,我觉得自己仿佛恐怖片里的无知女主,被灌输了20年外面的空气有毒,第一次来到外面世界,有些期待但又惶恐。

路上几乎没有行人。路过几个小区门口,有居民零散的站在小区门口,正从车上卸下物资,大家就站在马路上。却没有任何一个人走出比小区门口更远的距离。偶有私家车驶过,驾驶座上的司机也都全副武装。路上最鲜亮的颜色属于外卖员、快递员,他们骑着电瓶车,一如既往行色匆匆,一次装载的货物比平常还要多。大多数街边店面依旧贴着封控之前的告示,“暂停营业至4月5日”,显然,现在距离所约定的重开日期已经过了许久。

在一个红灯停的路口,我才发现行道树的枝桠已长得茂密,地上堆满了落叶。从未见过的黑白条纹的鸟儿,同麻雀一起在地上跳跃,也并不因为有人靠近而惊慌飞走。

我忽然想放音乐,或者大声歌唱,但又怀着点心虚和内疚,于是作罢。离开上海,合法合规,我为什么要心虚呢?明明一切都是合理的,我想来上海,或者离开上海。但在这时候,我好像一个叛变者,偷偷溜走。除了亲近的朋友,我谁也没提起。

骑行半小时,有些累了。虽然天气不错,随身我只带了一只出游用的黑色小包,里头也只有一袋干粮几个橘子,不沉。此时距离虹桥火车站,还有7公里,在北新泾我遇到了第一个检查点。身穿防护服的人示意我停下,我准备好了一切可能的证件或证明,没想到查看核酸就放行了。入站检票前,我总共遇到过5个检查点,越靠近火车站要求的材料越多、越频繁。

十分钟后,大约2点24分,凌空SOHO附近,我遇到了第三个检查点,这次要求绿码、核酸、当日车票齐全。这个路口通向虹桥枢纽,通过后就去的要么是机场,要么就是火车站。工作人员问了行程,检查票证完毕后,用上海话与我说了声:“再会”,我也回:“再会” 。

再向前骑出一段路后,一看导航猛然发现已经骑过了头,得掉头到正确的转弯处才能到达火车站,还有5公里。已经折腾了1个多小时,我很累、很渴,又不太敢摘口罩。我打算休息一会。

正将自行车推进路边的车棚中,与路边一位抽烟的大哥对上了视线,他正在盖上电瓶车的车盖,我上前询问:“大哥你这车是自己的吧?”我想请他送我去入站口,但是担心车另有他用,大哥不愿载人。

大哥看样子三十多岁,长着一张面善的圆脸,体型敦实,讲话一点不含糊:“你有事可以直说。”

“请问你可以送我去虹桥火车站吗,我可以给你红包……”

大哥打断了我,没有拒绝,但显得有些犹豫、为难:“倒不是因为钱,现在疫情严重,我也怕你不太安全。”

“没事,我给你看核酸!”我边说边开始掏手机。

他看看我,打量了几秒,重重吸一口烟,仿佛下定了决心:“妹子,钱不用给,我把这根烟抽完送你去。”然后反而马上给我看了他的核酸报告,我也点开了核酸页面,他又摆摆手:“核酸也不用看。”

下个阶段有救了,我这才安心将自行车上了锁。手机中显示恰好骑行1小时,需支付5.5元。

大哥的电瓶车开得很稳当,途中一直提醒我,“抓好手机和背包啊。”“你手机要是掉了,我赔不起的。”我赶忙回:“哎呀掉了也不会让你赔的。”

电瓶车比自行车的确快多了,很快,我们距离入站口只有1公里左右。但离火车站越来越近,我却感觉越来越陌生。“为什么路边那么多背包客坐着?”我疑惑,大哥告诉我他们是滞留在这的,有的已经在这儿十多天了。他很谨慎,带我绕开了人群。

一直开到入站前最后一个岔口,路边标识显示:非机动车不可通行。车停,我下了车,大哥嘱咐我:“不要乱碰,不要乱摸,做好消毒,剩下的路靠你自己走了。”

这里,虹桥火车站高架桥下的三岔路口,已经被大巴、人群和垃圾挤满。这里可能是我最近1个月来见过的人群密集度最高的地方,只有小区里排队做核酸能相比,当然,这里的密集是无序的。

目测有50多人汇聚一处,滞留在此,他们有的三两成群,有的形单影只,大部分人身下垫着硬纸板,或坐或睡在路边,周围有很明显的生活痕迹——用过的纸巾、方便面袋子、撕开的卫生巾包装散落。显然,他们在这里待了不止一天。

他们神色看起来并不匆忙,不像要赶车,有人只是抬头向四处张望,脸上透露着茫然。大多数人没有戴口罩,我低着头匆匆向前。走到桥上,桥面蜿蜒向上,过了一会,“上海虹桥站”几个熟悉的红标大字终于出现在眼前。

距离入站口只剩百米,路上却只有我一个人在向前走,路边有三十多个滞留者,就像桥下的那些人一样,坐着、站着、望望远处。有些人坐在地上聊天、有些在玩游戏、或者刷短视频。我后来知道这些人之所以坐在桥上,是因为这儿能充电。突然,一个坐在地上的中年男子见我经过,把手比作枪,开腔说话:“别动,举起手,你被抓了!”

我远远看穿防护服的工作人员,快步上前去,这里是第4个检查点,我一边出示票证,一边问了一声:“那些人为什么在那啊?”工作人员答:“这些人,有的没买到车票,有的没有核酸报告。”顾不得多想,我决定先进火车站。回头看了一眼,人群静止在入口不远处,桥边满满种了一排月季,开得正艳,无人观赏。

火车站内完全是另一幅景象,一切都变得规整有序起来。入站前完成最后一次核酸、绿码、车票的检查,进去后是熟悉的常规流程。但火车站变得很陌生,候车大厅空旷、鸦雀无声,只有广播循环播放着来沪的市内交通路线。

显示发车时间的显示屏上红红一片,当日只有两个车次没停运。其中一趟是我要踏上的G7376次,规定检票的30分钟前,检票的队伍早已大排长龙。

离沪的人群被集中安排在了3个车厢,上车后大家聊起天来,各自聊着怎么抢到的票和目的地。坐边上的中年男人一落座就忙着给妻子女儿打视频报平安。他是个海员,运货来上海后恰逢休假,在酒店里呆了一个月,好不容易才抢到了票。他对妻女说,有些担心会被遣返。后面的乘客打趣:“我们都是上海的逃兵,现在出来了,上海也不希望我们再回去呀!”

车开出不久是晚饭时间,餐车关闭,乘务员拿着盒饭在车厢来回推销,邻座的女生忙不迭点了一份,不顾风险摘下口罩吃了起来。这时我才注意到,她头发因久未梳洗而粘在一块,全身上下只有一个小挎包,并无其他行李。吃完饭后,她便到处向人讨要抢票渠道,面露焦虑之色。我和她闲聊几句,才得知,她已在虹桥火车站滞留了3天,这或许是她的第一顿正式用餐。

在出站排队时,我注意到了三人,他们30岁出头,肤色黝黑,低声商量着第二程目的地。其中一人从箱子里拿出黑色外套穿上,腋下明显破了个大洞。

后来,我认识了其中一人,叫张华。他告诉我,他们3人都是3月初才从老家出来,经人介绍到上海工作,但待了一个月,他们都决定马上要离开。他们后在虹桥站露宿了3天2夜,才买到的票启程。

张华老家山西过来上海务工。包工头原本承诺他到上海做叉车司机,保底月薪7000元,到了上海他才知道实际上是装卸工,在某家供应链工厂,且是日结工资,一天工作长达十二个小时。但因为熟人介绍,张华并没有和工厂签订合同。

4月初,浦西被封控,他和工友被隔离在了九亭工厂的办公室中,里面只有桌子、椅子和一块白板。张华和工友只得将物件移开,在10平米的环境里打地铺,将就了20天,期间一日两顿饭,没有任何收入。

4月19日,物流运输逐渐恢复,公司给张华发了城市运营保障工作人员证明,他们再次上岗。他负责装卸外省市运至上海的保供菜品,随后发往各个小区。他告诉我,虽然之前20天没钱赚,但促使他下定决心离开上海的原因,还是因为复工后的危险情况。

装卸工作需要多次进出小区和工厂,但公司并未给工人配备任何防疫设备。外来车辆进出工厂也不消毒,甚至工人的口罩都需要自己买。张华不放心,提出需要配备防护服,遭到了包工头的拒绝。张华说,工厂早在3月底就有病例,而该工人所经手的货物,也并未被消杀,直接被运送出厂。

他和同事决定离开。实际上岗时间只有21天,在扣除了介绍费后,张华拿到了2000元工资,但他想,即使剩下的钱要不回来,他也认了。和工友打上一辆有通行证的出租车,张华支付350元从九亭来到了虹桥火车站,打算现场买票。因此在火车站滞留了3天,他说:“原本我想买上火车票就可以离开上海了,是新的开始,但没有想到却是厄运的开始。”

在火车站,每天会在下午2点左右放票,每个班车有40余张,但据张华目测,他到火车站的时候,滞留人数已经超过200人。滞留着无事,张华有空就去和同样滞留的人攀谈聊天,他得出了一些自己的观察和判断:

3月中旬,上海疫情变得严重,便有一些中介在网上发布招聘“防疫志愿者”的消息,称日薪2000包吃住,吸引到了一批打工者。

而这些人在来到上海后,先被中介收取了1000元的介绍费,随后并不提供住宿,而是用巴士载着他们到方舱、医院、工厂等地,询问是否需要工人,如果有就留下工作,没有就转一圈回来火车站,第二天再去问工。滞留在这儿的人,大多就是被高薪“防疫志愿者”骗来的,他们有些找不到工作,有些在方舱等地做了几天觉得不合适又回来,却发现已经买不到离沪的车票了。周边宾馆几乎没开,这些人又大多生活窘迫,便想着要么回家,要么能在上海找到工作,把投入的交通费和介绍费赚回来,一来二去便在虹桥站住下了。

没有当日车票并不能进站,滞留人群能待的只有入站口前的露天平台,白天检票口附近有工作人员和警察,但他们只负责做核酸和统计人数,并没有人提供饮食。张华听说,一开始是有物资车来供应的,但是后来滞留人群总是闹事,便没有人分发食物了,大家只能靠着自己带的干粮充饥,有些人没吃的只能到处问人要。

张华滞留那几天吃的是自己带的方便面,干吃。厕所也无处可上,一度滞留在那的男男女女只能在路边就地解决。

睡眠更是个大问题。他们一开始睡在入站口附近的广场上,能离火车站近些。晚春的上海,夜晚微凉,对于只穿了薄薄衣物的人来说却是冷得刺骨。“那2个晚上我不记得什么感觉,就是冷。”

张华向成功抢到票离沪的人高价买下了两床被褥,100元一条。即使已经数不清被转了几手,变成臭烘烘,依然是当时的硬通货。高价买到的被子被张华给了同行的两个女生,自己则是坐在行李边上刷手机,硬撑了一夜。第二天,他们便遭驱逐,只得在三岔口的桥下找位置,桥下并无遮挡,滞留者们在草地垫上硬纸板,聚在一起。晚上10点,隔壁有人打牌,也有人唱歌,有几个外地口音的中介问他,要不要去方舱打工,他拒绝了。张华给几位同行者拉了个群,群名叫“刻骨铭心”。

张华和他的同行人们

火车站的售票窗口并不明显,在入站口向左到底,仅仅留了20公分的空隙,在滞留了2天后,张华终于买了到票,他的手中只剩了1000元。

他将被褥和食物全留给了同行的女生,女生来自广西,她已经被中介骗过几次,独自在虹桥滞留了10天,她依然不打算离开上海,想先把投入的钱赚回来,她苦笑着说:“下个月5000的房贷,肯定是要逾期了。”

和我同在G7376车次的另一个女生小莫,是陪爸爸来看病的,他们这次从上海回新疆,路上要转3天的车。

今年2月,小莫的爸爸身体不适,新疆当地医院检查CT后,判定为疑似肝癌,给他安排了住院。家人起先并没有告诉爸爸病情,但是妈妈情绪不佳,在爸爸面前没忍住落泪,爸爸上网一搜索服用的药物,知道了实情。

小莫爸爸知道后,情绪不太稳定,也不愿意继续住院。她心里焦急,3月初就立即给爸爸挂了复旦大学附属肿瘤医院的专家号。但小莫的孩子才刚满3岁,需要照顾。所以最初是小莫的妈妈和妹妹到上海陪护爸爸。原定检查要等待一周,母女俩于是在医院附近的小区租住,方便照顾。然而,3月中旬徐汇疫情开始变得严重,没几天她们就没有任何准备地被封在了小区。

小莫得知消息后,立即订第二天的机票从新疆来上海。到上海后,小莫陪爸爸转去肿瘤医院的浦东院区,完成接下来的检查。但疫情越来越严重,检查进行到一半,他们被告知医院封院,小莫爸爸必须出院等待下一步安排。

肝癌检查需要通过穿刺提取肝活细胞进行化验,以确定病理性质,这是检查中最关键的一步。最重要的穿刺来不及做,还得等。4月初,小莫和爸爸住进了医院附近的民宿,开始了漫长的等待。

“哪怕是不好的结果,我们也能去面对。可是等待真的很煎熬。”小莫说。

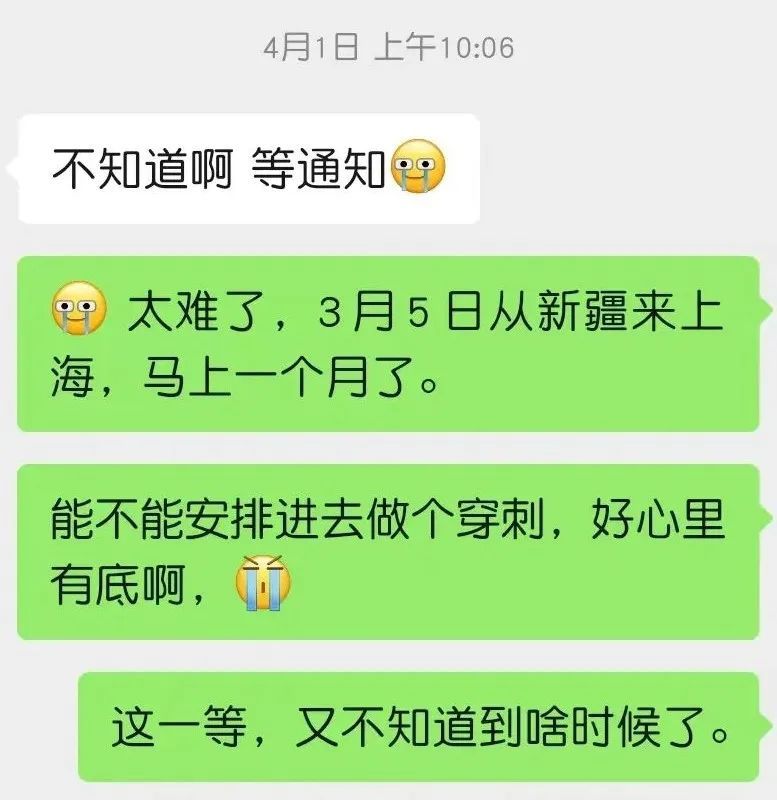

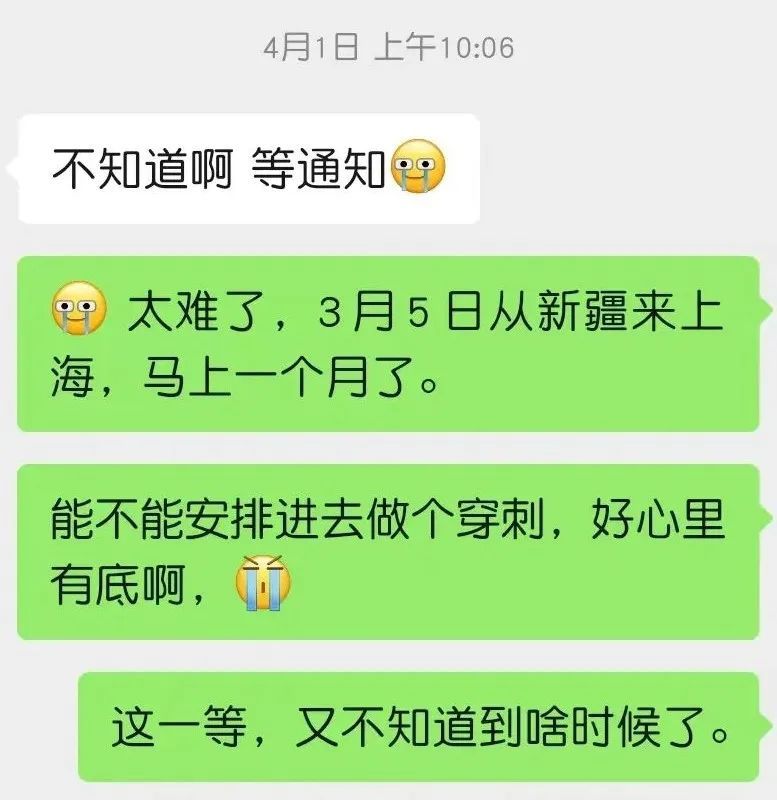

她只有医生助理的微信,除此以外没有任何联系方式,她只能每天发微信询问,能否能再安排住院。医生助理一开始告诉她,只接收本地病患,后又称医院床位不够,不予接收。再后来,医生助理也被通知居家隔离了,助理也发了个哭脸:“不知道啊,等通知。”

原本一个礼拜能完成的检查,被拉长至一个月,生死攸关的问题被暂停解答,也无法进行任何治疗,这每天都在挑战着小莫和家人的心理防线。

我问她:“你有想过回家吗?”

她说:“没想过,不清不楚的回家,白来了。”

只能咬着牙硬撑。终于在20天后,4月11日,医生助理安排小莫爸爸住院穿刺,结果是阴性,目前并不能被诊断为肝癌,医生通知他们两个月后复诊。心中的石头终于落地,他们也终于能踏上回家的路。

这是小莫一家第一次来上海,但妈妈和妹妹在徐汇,她和爸爸在浦东,一家人都在上海时也无法相见。下次再来就是两月后了。她说,这应该就算是这次来上海最好的结果吧。

G7376车次连续三天检测出阳性病例,车上成员均被判为密接。我、张华、小莫,和车上其他乘客到站后,都在当地集中隔离。

转载自公众号:出色WSJ中文版